Representación de raza, clase y moral en la televisión del Perú. Un análisis social de “Magaly TeVe” y “Al fondo hay sitio”

DOI:

https://doi.org/10.24265/cian.2013.n3.08Palabras clave:

Antropología, Comunicación, Discurso, Semiología, Sociedad, TelevisiónResumen

Este artículo se propone analizar la representación de raza, clase y moral en los programas televisivos “Magaly TeVe” y “Al fondo hay sitio” desde una mirada antro-pológica de la televisión, comprendiendo sus dimensiones comunicativas, discursivas y sociales. Por un lado, al analizar el discurso de “Magaly TeVe” fue fácil constatar que el porqué y el cómo del éxito de la estrategia comunicativa de este fenómeno televisivo alu-dían estrechamente a códigos morales socialmente compartidos y a un modo configurado de organización, relación e interacción ya validados en nuestro tejido social.

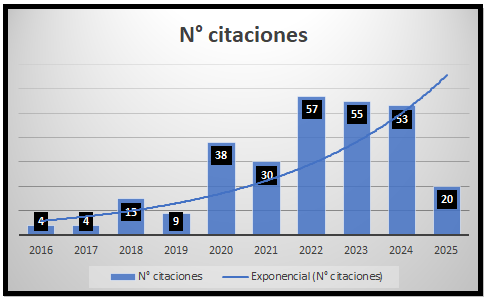

Métricas

Descargas

Referencias

Análisis de programación y consulta ciudadana. Lima: Veeduría Ciudadana.

Askew, K. y Wilk, R. (2002). The anthropology of media: a reader. Oxford: Blackwell Publishers.

Augé, M. y Colleyn, J. (2004). Qué es la antropología. Barcelona: Paidós.

Barthes, R. (2009). Mitologías. Madrid: Siglo XXI Editores.

Baudrillard, J. (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.

Bauer, R. (1964). “The obstinate audience: The influence process from the point of view of social communication”. American Psychologist, vol. 19, núm. 5, pp. 319-328.

Berkowitz, D.

_(2005). “Telling what-a-story. News through myth and ritual. The Middle East as Wild West”. En Rothenbuhler, E. y Coman, M. (eds.). Media Anthropology. Londres: Sage Pu-blications.

_(2000). “Doing double duty: Paradigm repair and the Princess Diana what-a-story”. Journalism: theory, practice & Criticism, núm. 1, pp. 125-143.

_(1992). “Non-routine news and newswork; Exploring a what-a-story”. Journal of Com-munication, núm. 42, pp. 82-94.

Biondi, J. y Zapata, E. (2006). La palabra permanente. Verba manent, scripta volant: teoría y práctica de la oralidad en el discurso social del Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Carey, J. (1988). Media, myths and narratives: Television and the Press (1988). Oxford: Sage Publications.

Círculo Lingüístico de Praga (1970). Tesis de 1929. Madrid: Alberto Corazón.

Cornejo Polar, A. (1994). Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultu-ral en las literaturas andinas. Lima: Horizonte.

Couldry, N. (2003). Media rituals: a critical approach. Londres: Routledge.

Dayan, D. y Katz, E. (1994). Media events: the live broadcasting of history. Cambridge: Harvard University Press.

Debord, G. (2002). La sociedad del espectáculo. Madrid: Pre-Textos.

Díaz Cruz, R. (1998). Archipiélago de rituales: teorías antropológicas del ritual. México D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana.

Douglas, M. (1994). El mundo de los bienes. Hacia una antropología del consumo. México D. F.: Grijalbo

Dumézil, G.

_(1973). Histoires romaines. París: Gallimard.

_(1971). Types épiques indo-européens: un héros, un sorcier, un roi. París: Gallimard.

_(1968). L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Pa-rís: Gallimard.

Durkheim, E.

_(1986). Las reglas del método sociológico. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

_(1982). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: AKA.

Eco, U.

_(2000). Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen.

_(1986). La estructura ausente: introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen.

_(1984). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen.

_(1980). Signo. Barcelona: Labor.

_(1971). Las formas de contenido Milán: Bompiani.

Eliade, M.

_(2000). El mito del eterno retorno. Madrid: Alianza Editorial.

_(1999). Mito y realidad. Barcelona: Kairos.

_(1996).Patterns in comparative religión. Lincoln: University of Nebraska Press.

Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.

Foucault, M.

_(2003). “Il faut défendre la société”. Curso en el Collège de France (1975-1976). Madrid: AKAL.

_(2002). Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI.

Frazer, J. (2011). La rama dorada: magia y religión. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

Ginsburg, F. y Abu-Lughod, L. (2002). Media worlds: anthropology on new terrain. Berkeley: University of California Press.

Gluckman, M. (1963). “Papers in honor of Melville J. Herskovits: Gossip and scandal”. Current Anthropology, vol. 4, núm. 3, pp. 307-316.

Goethals, G. (1981). The TV ritual: worship at the video altar. Boston: Beacon Press.

Goffman, E. (1993). La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959). Buenos Aires: Amorrortu.

González Requena, J. (1999). El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid: Cátedra.

Graves, R.

_(2002). Los mitos griegos. Madrid: Alianza editorial.

_(2000). Los mitos hebreos: el libro del Génesis. Madrid: Alianza Editorial.

Havelock, E. (1996). La musa aprende a escribir. Barcelona: Paidós.

Heidegger, M. (1938). “Conferencia: La época de la imagen del mundo”. Dictada en la Sociedad de Bellas Artes, Ciencias Naturales y Medicina. Friburgo, Alemania.

Herskovits, M.

_(2007). Life in a Haitian Valley. Princeton: Markus Wiener Publishers.

_(1964). Trinidad Village. Nueva York: Octagon Books.

Hjelmslev, L. (1971). Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Gredos.

Hovland, C. (1949). Experiments on Mass Communication. Princeton: Princeton University Press.

IBOPE TIME (2010). “Magaly TeVe - Magazine”. Lima: Planner Central de Medios. Extraída el 17/VIII/2013 desde http://www.slideshare.net/PlannerPeru/magaly-te-ve-201

Imbert, G. (2003). El zoo visual: de la televisión espectacular a la televisión especular. Barcelona: Gedisa.

IPSOS-APOYO

_(2011). “Hábitos y actitudes hacia la televisión”. Lima: Informe Gerencial de Marketing (IMG).

_(2009-2010). “Hábitos y actitudes hacia la radio y la televisión”. Lima: Informe Gerencial de Marketing (IMG).

_(2008). “Encuesta anual del poder”. Lima: Perú Económico.

_(2001-2008). “Hábitos y actitudes hacia la televisión”. Lima: Informe Gerencial de Marketing (IMG).

_(1995-2000). “Actitudes hacia la televisión”. Lima: Informe Gerencial de Marketing (IMG).

Jakobson, R. (1967). Fundamentos del lenguaje. Madrid: Ciencia Nueva.

Jenkins, H. (1992). Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. Studies in culture and communication. Nueva York: Routledge.

La Pastina, A.; Rego, C. y Straubhaar, J. (2004). “La centralidad de las telenovelas en la vida cotidiana de América Latina: tendencias pasadas, conocimiento actual e investigación por venir”. Global Media Journal, vol. 1, núm. 1.

Lasswell, H. (1948). “The analysis of political behaviour: an empirical approach”. The International Library of Sociology, vol. 35.

Lazarsfeld, P. (1948). The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. Nueva York: Columbia University Press.

Leach, E.

_(1978). Cultura y comunicación: la lógica de la conexión de los símbolos. Madrid: Siglo XXI.

_(1976). Sistemas políticos de Alta Birmania: un estudio de la estructura socialKachin. Barcelona: Anagrama.

Le Bon, G. (2000). Psicología de las masas. Madrid: Morata.

Lévi-Strauss, C.

_(2011). Antropología estructural II. México D. F.: Siglo XXI.

_(2008). La alfarera celosa. Barcelona: Paidós.

_(2000). Mitológicas IV: el hombre desnudo. Madrid: Siglo XXI.

_(1997). Antropología estructural. México D. F.: Siglo XXI.

Lindlof, T. (2010). Qualitative communication research methods. Londres: Sage.

Lippmann, W. (2003). La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre.

Lule, J. (2005). “News as myth: daily news and eternal stories”. En Rothenbuhler, E. y Coman, M. (eds.). Media Anthropology. Londres: Sage Publications.

Lull, J. (1988). World families watch television. Newbury: Sage Publications.

Lyotard, J. (1979). La condition postmoderne: rapport sur le savoir. París: Les Editions de Minuit.

Maffesoli, M. (2004). El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. México D. F.: Siglo XXI.

Martín-Barbero, J. (1992). Televisión y melodrama. Bogotá: Tercer Mundo

Martín-Barbero, J. y Rey, G. (2000). Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva. Barcelona: Gedisa.

Marx, K. (2010). El capital: crítica de la economía política. Antología. Madrid: Alianza Editorial.

McQuail, D. (1972). Sociology of Mass Communication. Middlesex: Penguin.

Morley, D. (1996). Televisión, audiencias y estudios culturales. Buenos Aires: Amorrortu.

Nietzsche, F.

_(2000). La genealogía de la moral. Madrid: EDAF.

_(2006, marzo 7). “El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música”. Extraída 15/VIII/2013 desde http://losdependientes.com.ar/uploads/tdfrj3cn7c.pdf

Perú.com (2012, febrero 22). “Efraín Aguilar: ‘Al Fondo hay Sitio es una serie racista’”. Extraída el 21/X/2013 desde http://peru.com/2012/02/22/entretenimiento/espectaculos/efrain-aguilar-al-fondo-hay-sitio-serie-racista-noticia-43681

Peterson, M. (2003). Anthropology & mass communication: media and myth in the new millennium. Oxford: Berghahn Books.

Propp, V. (1987). Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos.

Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. Extraída el 20/IX/2013 desde http://www.rae.es/drae/

Ricoeur, P. (1981). Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.

Rothenbuhler, E. y Coman, M. (eds.) (2005). Media Anthropology. Londres: Sage Publications.

Sartori, G. (2002). Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.

Saussure, F. (1945). Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada.

Schudson, M. (2005). “News as stories”. En Rothenbuhler, E. y Coman, M. (eds.). Media Anthropology. Londres: Sage Publications.

Shinar, D.; Olsthoorn, J. y Yalden, C. (1990). Dis-membering and re-membering: An im-proved conceptual framework for the analysis of communications in socio-cultural change. Montreal: Concordia University.

Silverstone, R. (1988). “Television, myth and culture”. En Carey, J. Media, myths and na-rratives: Television and the Press (1988). Oxford: Sage Publications.

Spitzer, L. (1961). Lingüística e historia literaria. Madrid: Gredos.

Thompson, S. (1955). Motif-Index of Folk-Literature. Bloomington: Indiana University Press.

Thussu, D. (2008). News as Entertainment: The Rise of Global Infotainment. Londres: Sage.

Toffler, A. (1980). La tercera ola. Barcelona: Plaza & Janés.

Tuchman, G. (1978). Making news: a study in the construction of reality. Nueva York: Free Press.

Turner, V.

_(2001). From ritual to theatre: the human seriousness of play. Nueva York: Performing Arts Journal Publications.

_(1980). La selva de los símbolos: aspectos del ritual Ndembu. Madrid: Siglo XXI.

Uceda, D. y Zacarías, J. (2012). “Al fondo hay sitio: una apelación a los estereotipos”. La mirada de Telemo, núm. 8. Extraída el 29/V/2013 desde http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lamiradadetelemo/article/view/3504/3438

Vargas Llosa, M. (2012). La civilización del espectáculo. Lima: Alfaguara.

Vásquez Fermi, G.

_(2012). “Al fondo hay sitio: una mirada mediada e inclusiva a nuestras diferencias”. En Dettleff, J. Representación e inclusión en los nuevos productos de comunicación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

_(2011). “Al fondo hay sitio, una mirada mediada e inclusiva a nuestras diferencias”. Extraída el 29/V/2013 desde http://confibercom.org/anais2011/pdf/150.pdf

Verón, E.

_(1987). La semiosis social. Buenos Aires: Gedisa.

_(1972). Conducta, estructura y comunicación. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

Vivas Sabroso, F. (2008). En vivo y en directo: una historia de la televisión peruana. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

Viveiros de Castro, E. (2010). Metafísicas caníbales: líneas de antropología postestructural. Buenos Aires: Katz.

Zizek, S. (2010). Viviendo el fin de los tiempos. Madrid: AKAL.

Publicado

Número

Sección

Categorías

Licencia

Derechos de autor 2013 Mario E. Sánchez Dávila

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

En caso de que el manuscrito sea aprobado para su próxima publicación, los autores conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la publicación, edición, reproducción, distribución, exhibición y comunicación en el país de origen, así como en el extranjero, mediante medios impresos y electrónicos en diferentes bases de datos.

Para que quede constancia de este procedimiento, el autor debe llenar los siguientes formatos:

Formato 1 - Datos de autores.

Formato 2 - Declaración jurada sobre originalidad y autorización para la publicación de artículos.

Formato 3 - Conformidad con la ciencia abierta.

2.png)