Competencia

mediática para identificar noticias falsas. Estudio de caso con estudiantes de

cuarto año de secundaria de un colegio de Lima

Media literacy

to identify fake news. A case study with fourth-year high school students from a school in Lima

Recibido: 19/04/2023

Aceptado:

08/06/2023

Publicado:

30/06/2023

Diana

Carolina Gómez Rojas

Correspondencia: dicagomezr@gmail.com

https://orcid.org/0009-0003-3367-313X

Universidad de Lima, Perú

Julio-César Mateus

https://orcid.org/0000-0001-5161-3737

Doi: https://doi.org/10.24265/cian.2023.n17.01

Como citar:

Mateus, J. C. y Gómez, D. C. (2023). Competencia

mediática para identificar noticias falsas. Estudio de caso con estudiantes de

cuarto año de secundaria de un colegio de Lima. Correspondencias & Análisis, (17), 13-42.

https://doi.org/10.24265/cian.2023.n17.01

Resumen

En un contexto donde los medios digitales son una pieza importante en la proliferación de la información, la presente investigación aborda la competencia mediática como una posible solución frente a las fake news. Por ello, se analiza la relación que tienen los estudiantes de cuarto año de secundaria, de un colegio en Lima, con los medios de comunicación con los que interactúan; el objetivo es evaluar el grado de desarrollo de sus competencias mediáticas. En esa línea, se seleccionó como instrumento la prueba Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose (CRAAP) para distinguir una noticia falsa de una verdadera en función de cinco dimensiones: actualidad, relevancia, autoría, precisión y propósito del texto. Los resultados evidencian que los estudiantes evaluaron de manera similar la información falsa y la verdadera, por lo que se concluye que no poseen un adecuado nivel de competencia mediática y se establecen elementos que permiten interpretar el problema.

Palabras clave: Competencia mediática, alfabetización mediática e informacional, desinformación, fake news, rutinas informativas, estudiantes, Perú.

Abstract

In a context where digital media plays a significant role in the proliferation of information, this research addresses media literacy as a potential solution to combat fake news. Therefore, the study examines the relationship that fourth-year high school students from a school in Lima have with the media they interact with, aiming to assess the level of development of their media literacy competencies. In line with this, the Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose (CRAAP) test was selected as the instrument to distinguish between fake and real news based on five dimensions: currency, relevance, authority, accuracy, and purpose of the text. The results reveal that students evaluated both fake and real information similarly, leading to the conclusion that they do not possess an adequate level of media literacy competency. Moreover, key elements are established to interpret the problem.

Keywords: Media competence, fake news, misinformation, media and information literacy, informative routines, students, Peru.

Introducción

En los últimos años, el fenómeno de las noticias falsas o fake news ha cobrado relevancia en el discurso global cuando se trata de estudiar cómo se relacionan las personas con los medios de comunicación, mucho más si se asocia con la era de la posverdad. A pesar de su novedad en la agenda pública, el concepto no es nuevo; lo que le da notoriedad hoy es la capacidad de difusión masiva que tienen, con una velocidad sin precedentes a raíz del surgimiento de las redes sociales y nuevos medios digitales (Meneses, 2018). Sin embargo, las fake news no se deben analizar como un fenómeno aislado, ya que abarcan dimensiones políticas, económicas e ideológicas. En el aspecto político se entienden como una forma de desinformación o propaganda diseñada para ejercer influencia; mientras que en el ámbito económico funcionan como clickbait para generar ingresos a través de la publicidad y la venta de datos (Buckingham, 2019). Por otro lado, en un contexto de desestabilización de los medios, este fenómeno puede ser entendido como «desorden informativo» (McDougall et al., 2019).

Como respuesta, organismos internacionales, entre ellos la UNESCO (2023), señalan que la alfabetización mediática e informacional es un requisito indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer de manera plena su realización y participación cívica. La alfabetización mediática e informacional es planteada como un medio para que los individuos aprendan a buscar y a contrastar noticias, especialmente en un contexto en el que tienen acceso a una cantidad inabarcable de información, pero no el tiempo ni voluntad de comprobarla (García-Roca y Amo Sánchez-Fortún, 2023). Dentro de la alfabetización mediática e informacional, la competencia mediática consiste en consultar, comprender, evaluar críticamente y crear contenido en los medios (Aguaded, 2009). A pesar de estas definiciones, la problemática no consiste simplemente en detectar la información falsa, sino en identificar las formas de sesgo que están presentes en todos los medios y reconocer su inevitabilidad. En este proceso es necesario considerar lo percibido como prejuicio (Buckingham, 2019).

En el contexto de la posverdad probablemente «los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y creencias personales» (Oxford Languages, 2017); y, en un entorno donde existe una polarización de discursos a través de las redes sociales (McDougall, 2019), es necesario que los individuos adquieran competencias que les permitan relacionarse con dichos medios de manera más crítica. Sobre este punto, algunos autores advierten que «no hay noticias falsas: lo que hay son usuarios indiferentes, o peor aún cómplices» (Cervera, 2018, p. 10).

En el mismo sentido el Foro Económico Mundial (2018) considera la propagación de la desinformación en línea uno de los diez riesgos globales del futuro. Ante ello, una propuesta con mayor reconocimiento es la de establecer la educación crítica de medios como una asignatura obligatoria en las escuelas, ya que esto generaría en los jóvenes el desarrollo de la resiliencia frente al «desorden informativo», para ir más allá del «solucionismo» que proponen los recursos reactivos y proyectos a corto plazo que se centran principalmente en las competencias (Buckingham, 2019).

Es preciso tener en cuenta que a nivel global existen problemas políticos, pedagógicos y metodológicos que dificultan la implementación de medidas en el ámbito educativo para fomentar la alfabetización mediática crítica en los jóvenes (Mateus et al., 2019a). Como resultado, el problema no solo radica en el desorden de la información, sino en el fracaso de la educación para formar ciudadanos con actitudes críticas, que se alejen de los modelos proteccionistas y que puedan cocrear su propio aprendizaje acerca de la interacción que poseen con los medios (McDougall, 2019).

Por consiguiente, se propone como objetivo general, de este trabajo, evaluar la competencia mediática de los estudiantes de cuarto año de secundaria de un colegio en Lima para presentar evidencia sobre su nivel crítico en relación con la información que reciben a través de los medios de comunicación. La finalidad es describir las rutinas informativas de la población seleccionada, así como analizar su competencia mediática e informacional, especialmente la centrada en su capacidad para detectar noticias falsas.

Por ello, en este trabajo, se parte del papel protagónico que tiene la alfabetización mediática en el discurso de muchos profesionales e investigadores a lo largo de los últimos años en el ámbito internacional; una realidad que no se advierte en el Perú. Es así que interesa poner este tema en la agenda nacional, especialmente porque la carencia de estas capacidades mediáticas es una de las principales causas de mayor propagación y difusión de fake news y bulos informativos (Karlova y Fisher, 2013). Por tanto, es imperativo que los jóvenes desarrollen una relación más crítica con los medios digitales con los que conviven.

Por otra parte, el marco educativo peruano para la competencia informacional, en estudiantes de secundaria, está especificado en el Currículo Nacional de la Educación Básica, vigente desde 2017 (Ministerio de Educación [MINEDU], 2016). A pesar de que está enfocado en las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y que el currículo atiende estas competencias y herramientas de manera transversal, no se detalla la alfabetización mediática ni las competencias mediáticas; sin embargo, es posible distinguir en varias de las competencias existentes en las distintas áreas curriculares, algunos indicios que permitirían el desarrollo de la alfabetización mediática en el ámbito nacional (Mateus y Suárez-Guerrero, 2017). Es decir, el currículo nacional aborda de manera incipiente competencias relacionadas a las TIC, pero no directamente a la alfabetización mediática informacional (GonzalesMiñán et al., 2020). Resulta pertinente realizar estudios que midan dicha competencia en los estudiantes con el propósito de obtener conocimientos que se utilicen en el diseño de la educación.

Trabajos de competencia mediática aplicada al ámbito educativo

El uso de Internet se ha propagado por distintos espacios sociales y educativos; convirtiéndose en relevante, ya que las nuevas tecnologías intervienen en la vida académica y social de los estudiantes (García-Umaña y Tirado-Morueta, 2018). Por lo mismo, en los últimos años, se han llevado a cabo investigaciones sobre competencias mediáticas en poblaciones estudiantiles.

Cabe señalar que en países latinoamericanos existe una brecha considerable entre poblaciones educativas con menor y mayor poder adquisitivo; «los pobres reciben una educación de menor calidad, cuentan con maestros menos preparados y sufren cierta discriminación en los insumos necesarios» (Arias y Bazdresch, 2003, p. 77).

Al respecto, González-Cabrera et al. (2019), en Ecuador, evaluaron la competencia mediática de jóvenes estudiantes pertenecientes a distintos sistemas educativos: educación regular en zonas urbanas y rurales, y educación flexible y a distancia. Hallaron diferencia a nivel de competencia mediática en favor de los participantes de 17 años frente a los de 14 años; establecieron que un mayor estatus socioeconómico no garantiza un uso crítico y complejo de la información recibida a través de Internet y que un menor estatus socioeconómico sí es un factor de riesgo; además, los de educación a distancia/flexible presentaron menores competencias en todas las dimensiones por ser un grupo en «situación de vulnerabilidad y exclusión» (Morán et al., 2017, p. 29). Este último grupo incluye a personas que por diversos motivos no culminaron la educación regular obligatoria en los años correspondientes o tuvieron otras prioridades.

Otro estudio, de Mateus et al. (2019b), elabora una lectura de la competencia mediática de la región latinoamericana, coincidiendo en que, si bien los planes educativos de cada nación comienzan a implementar capacidades relacionadas con los medios, el desarrollo no es homogéneo para toda la región, pues existen muchas brechas sociales que lo limitan. Los 11 países que fueron parte de la investigación, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, comparten algunas características que sustentan el desarrollo asimétrico de la educación mediática; por ejemplo, la concentración de medios y brechas tecnológicas, la educación mediática enfocada en el profesorado es de carácter minoritario, la educación mediática en la región responde más a competencias netamente digitales y no tiene un enfoque que respalde los derechos ciudadanos, entre otras conclusiones.

Asimismo, la Comisión Europea, por intermedio de Celot y Pérez-Tornero (2009), llevó a cabo un estudio con el objetivo de estandarizar ciertas prácticas políticas de alfabetización mediática en la Unión Europea y proporcionar criterios para su evaluación. Los resultados evidencian que no existe un proceso de medición estandarizado para evaluar la competencia mediática de los estudiantes; sin embargo, está presente en todos los currículos educativos europeos. A pesar de ello, no se consolida como un curso único y las habilidades se desarrollan de manera transversal (Aguaded et al., 2011).

En el Perú, en una investigación centrada en la evolución y enfoques que tiene el profesorado en relación con la AMI, se concluye que los trabajos empíricos son incipientes y se desarrollan principalmente a nivel de posgrado, y en las universidades de la capital; además, se constata que el tratamiento de la alfabetización informacional y mediática no se da de manera integrada, ya que «se opta más por una orientación hacia las condiciones y funciones de los medios, y no así, a la ética, crítica y generación de contenidos para una convivencia armoniosa y democrática» (Gonzales et al., 2020, p. 105).

Existe una mayor cantidad de estudios relacionados con la alfabetización informacional. Cano-Correa y Nájar-Ortega (2019), indican que el avance en educación de medios en el contexto peruano aún es limitado. Aunque existen iniciativas y políticas estatales al respecto, existen brechas que ocasionan que algunos proyectos pierdan continuidad y queden aislados y desarticulados.

En la capital del Perú, Lima, Mateus et al. (2019a) seleccionan cuatro instituciones con el fin de crear un instrumento autoperceptivo de medición basado en las seis dimensiones propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012). Este instrumento, a diferencia de otros, está orientado al profesorado; si bien existen estudios acerca de la competencia mediática enfocada en los estudiantes, aún no existen suficientes estudios que aborden la formación docente, y los que hay, según Ferrés y Masanet no se centran en el desarrollo de proyectos y políticas institucionales que promuevan la competencia mediática del profesorado (como se cita en López y Aguaded, 2015). El instrumento llamado Cuestionario de Autopercepción sobre Competencia Mediática para Docentes en Formación aborda dicha competencia de manera integral; es decir, no trata las seis dimensiones de manera independiente; está diseñado teniendo en cuenta que la competencia mediática es ecológica, ya que es dinámica y se encuentra en constante evolución; además, es transversal porque abarca distintos ámbitos sociales en un contexto de mediatización (Couldry y Hepp, 2018).

Poblaciones y variables de estudios de la competencia mediática

La población más recurrente en estudios de competencia mediática son los universitarios (Gómez-Pablos et al., 2020); sin embargo, falta desarrollar instrumentos que puedan evaluar estas capacidades de manera óptima (García-Valcárcel et al., 2020). En los otros niveles educativos las investigaciones aún no son suficientes para tener un panorama claro al respecto, y las que existen, en un considerable porcentaje, carecen de validez (Martínez-Abad et al., 2017; Santharooban y Premadasa, 2015). Investigadores como Huggins et al. (2014) y Baji et al. (2018) se encuentran dentro de un grupo más reducido de académicos que centran sus estudios en la etapa escolar.

Del mismo modo, se estudia las competencias mediáticas con relación al sexo, con resultados variables sin marcar una diferencia significativa. Para Cabezas y Casillas (2017) la ventaja, según sus conclusiones, la tienen los hombres; mientras que, para Gómez-Pablos et al. (2020) las mujeres poseen mayores competencias informacionales. Lo mismo sucede con un estudio realizado en España, en el nivel de primaria y secundaria, donde se encontró la puntuación general de las estudiantes más alta; pero, a nivel actitudinal los varones obtuvieron mejor calificación (Basilotta Gómez-Pablos et al., 2020). En cambio, en Ecuador, los investigadores GonzálezCabrera et al. (2019) hallaron los mayores puntajes en los participantes de género masculino, especialmente en las dimensiones de tecnología y procesos de recepción e interacción; en contraste con la población femenina, que numéricamente es menor en carreras universitarias y profesiones afines, sobre todo en Latinoamérica, donde existe una brecha de género en el acceso a la tecnología; no obstante, las participantes sí alcanzaron mayor nivel en la dimensión estética (González-Cabrera et al., 2019). Lo que coincide con los resultados que presentaron Almansa-Martínez et al., en 2013, en su investigación realizada con población española. Cabe destacar que, aun así, los investigadores afirman que el mayor porcentaje de ítems referidos a esta dimensión son de carácter autoperceptivo.

Marco teórico y referencial

La alfabetización mediática se ha estudiado desde diversas líneas de investigación y forma parte de los debates de organismos internacionales desde la década de 1970, debido a que la UNESCO la considera de vital importancia como una vía para superar el subdesarrollo e incrementar la conciencia crítica de los ciudadanos (como se cita en Buitrago et al., 2016). Sin embargo, la elaboración de investigaciones y artículos, al respecto, ha proliferado en los últimos años debido a la creación de los medios digitales. Además, se ha propuesto como una medida contra la desinformación ocasionada por las fake news, un fenómeno que ha calado más en el discurso social desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en el 2016 (Candón-Gautier, 2019). Para la elaboración de este estudio, se han utilizado múltiples investigaciones y definiciones que abordan el tema desde distintos enfoques.

En 1982, la ciudad de Grünwald, Alemania, fue sede del simposio internacional promovido por la UNESCO (2023) para determinar una reforma en el sistema político y educativo, con el fin de reconocer y promover el desarrollo de una comprensión crítica del fenómeno de la comunicación. En este informe también se detalla la urgencia de establecer medidas para «un reajuste de las prioridades educativas, que favorezca la creación de una conciencia más crítica entre los espectadores», debido a que la interacción de los ciudadanos con los medios de comunicación iba en aumento (Aguaded et al., 2011). Además, esta declaración también reconoce la influencia que poseen los medios en la construcción de la cultura contemporánea y, por ende, en la elaboración de creencias y percepciones de la realidad.

Posteriormente, se realizaron diversos eventos con el objetivo de enfatizar el rol que juegan los medios de comunicación en el desarrollo de las sociedades modernas y otorgarle una lectura más profunda que sobrepase el aspecto tecnológico. Se pueden mencionar las siguientes: Conferencia Internacional Nuevas Direcciones en la Educación de Medios, realizada en Francia, en 1990, vinculada a la alfabetización mediática; Reunión del Consejo Europeo de Lisboa, Portugal, el 2000, en la que se planteó la importancia de la educación durante toda la vida en la sociedad del conocimiento y digital; Reunión de Expertos en Educación Informacional Nuevas Direcciones en la Educación de Medios, el 2003, en Praga, República Checa (Zeballos, 2016).

Otra contribución en el estudio de las competencias mediáticas es la de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con el Consejo del Audiovisual de Cataluña, en 2005, para llegar a un consenso sobre el concepto de «competencia en comunicación audiovisual» (Bartolomé y Aiello, 2006). La relevancia de esta investigación radica en que, a partir de su realización, se articula una propuesta de dimensiones e indicadores para medir y evaluar la competencia audiovisual (Aguaded et al., 2011). Aunque las primeras influencias de este estudio tienen lugar en la población española, se puede considerar que es el punto de partida para el tratamiento de los niveles de competencia mediática a nivel macro.

En 2005, también, se llevó a cabo el Coloquio de Alto Nivel sobre Alfabetización Informacional y el Aprendizaje a lo largo de la vida, en Alejandría, Egipto, identificada como la reunión más importante de aquellos años (Zeballos, 2016). La Declaración de Alejandría establece que la alfabetización informacional trasciende contextos netamente profesionales, ya que su esencia radica en la reconstrucción de las sociedades e individuos en distintas facetas, a partir del análisis e interpretación crítica de la información. En ella, se invita a que los gobiernos y demás entidades pertinentes introduzcan y promuevan estas competencias mediáticas en sectores vinculados a la educación e información, en el sector económico, político, empresarial, pero también en sectores informales de la comunidad.

Luego, entre el 2006 y 2007, la Unión Europea elabora tres documentos vinculados a la educación mediática dirigidos a los países miembros: la Carta Europea para la Alfabetización en Medios (2006), la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con una propuesta sobre la alfabetización mediática en el entorno digital (2007) y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europeo sobre el ejercicio de la radiodifusión televisiva (2007) (Aguaded et al., 2016). Estos informes sostienen que, debido a la presencia e influencia de los medios en el entorno, y al incremento de la interacción que se tiene con ellos; se están generando nuevas formas de consumo y por ello es necesario desarrollar capacidades que permitan un uso más eficaz de las nuevas tecnologías y faciliten el acceso a la información mediática. Asimismo, se busca optimizar el análisis y valoración de la misma, para que repercuta en una comprensión más holística de los recursos y contenidos mediáticos, y en la correcta utilización de estos medios para la participación y expresión pública que beneficien a la democracia y a la libre expresión.

A estas iniciativas se le suma la Recomendación de la Comisión Europea (2009), concerniente a «la alfabetización mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente». Es decir, la alfabetización debe abarcar a todos los medios existentes y a la evolución de los mismos, y la interacción con ellos debe contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y audiovisual del continente; además de ayudar al cumplimiento de los objetivos europeos.

Haciendo una amalgama de los términos media literacy e information literacy, UNESCO crea el concepto de «alfabetización mediática e informacional» (2023). En este esfuerzo «empodera a los ciudadanos para entender las funciones de los medios y otros proveedores de información, para evaluar críticamente su contenido, y tomar decisiones informadas, como usuarios y productores de contenido mediático e informativo» (UNESCO, 2023).

Este, es un escenario en el que la alfabetización mediática y lo relacionado a la educación informacional de medios ha cobrado relevancia en distintas esferas; sin embargo, es evidente la diferencia que hay a nivel de investigación entre países anglosajones y pertenecientes a la Unión Europea, respecto a los países sudamericanos. En principio, las medidas y propuestas emitidas por entidades como la UNESCO no se han incorporado en las políticas de países como el Perú. Es decir, a pesar de que ciertas habilidades relacionadas están inscritas en el Currículo Nacional vigente, no se especifica la competencia mediática. Asimismo, es importante destacar que en el ámbito nacional no se han realizado investigaciones cuantitativas relacionadas a dicha competencia en estudiantes jóvenes, del ámbito escolar o universitario. Por ello, esta investigación es pertinente y necesaria; ya que para orientar de manera eficaz su desarrollo, es preciso conocer el nivel de alfabetización mediática que presentan los alumnos.

Competencia mediática y su impacto en diversos ámbitos

La Comisión Europea (2011) define competencia mediática como la capacidad de percibir, analizar y disfrutar de los mensajes, imágenes, estímulos y sonidos que son transmitidos a través de los medios de comunicación, y que son utilizados para satisfacer las necesidades de comunicación, expresión, formación o información en diversas situaciones de la vida cotidiana. Pero, para fines de la presente investigación, la definición que hacen Romero-Rodríguez et al., resulta la más adecuada, en la medida que la consideran «un conjunto de habilidades que todo individuo debería poseer para poder consumir y producir información digital y mediática de manera crítica y analítica» (2019, p. 346).

Como ya se señaló, la competencia mediática se aborda desde distintos enfoques que permiten un tratamiento holístico de la misma. Sin embargo, con base en los pilares que impulsan a la competencia mediática informacional, se consideran dos campos concretos; el primero, centrado en los medios de comunicación per se, por lo tanto, se propone que la problemática se aborde desde el periodismo; en el segundo, la competencia mediática debe desarrollarse dentro del marco educativo. No obstante, la alfabetización mediática se desarrolla tanto en ámbitos formales como informales (Tunis y Geneva, 2005).

Impacto de la competencia mediática en la educación

Debido a la diversidad descriptiva y al carácter multidimensional de la alfabetización mediática, se ha generado una problemática en torno a su medición y evaluación (García-Ruiz et al., 2014). A pesar de ello, se han elaborado diversos instrumentos para cumplir esa función. Por ejemplo, UNESCO impulsa la creación de herramientas como el «Kit de Educación en Medios», dirigido a profesores, estudiantes, padres de familia y profesionales; también, el «Currículo de formación del educador en medios y alfabetización comunicativa», que facilita el entendimiento de las competencias requeridas y su futura evaluación (2006, como se cita en García-Ruiz et al., 2014).

Cabe destacar que la mayoría de instrumentos propuestos en América Latina se basan en las seis dimensiones propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012): lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores, y estética. Tomándolas como base, se elaboran cuestionarios que mayormente son de carácter autoperceptivo, para medir la concepción que la población estudiada tiene respecto a su propia competencia mediática. Pese a ello, un estudio realizado por la Universidad de Stanford, que salió a la luz en 2016, demostró que la confiabilidad del instrumento era cuestionable; ya que los estudiantes universitarios al ser evaluados mostraban ciertos criterios adecuados para obtener información, lo que se contradecía con lo que mostraban en la evaluación empírica, con resultados alarmantes sobre sus capacidades para juzgar la credibilidad de la información en línea (Wineburg et al., 2018). El objetivo que persiguen estos cuestionarios consiste en detectar y evaluar el nivel de competencia mediática. Los ítems y preguntas varían según los objetivos específicos de cada investigación; así como también depende del público que se quiera estudiar (Gozálvez et al., 2014).

Otras investigaciones recurren a la prueba CRAAP, un instrumento utilizado para evaluar habilidades técnicas relacionadas a la actualidad, relevancia, autoría, precisión y propósito de una determinada información transmitida por los medios (HerreroDiz et al., 2019).

Reiterando, la alfabetización mediática se aborda desde diversos ámbitos y, por ende, se trabaja con grupos diversos de personas, pero es la población universitaria la que es seleccionada frecuentemente para realizar estudios debido, principalmente, a que la aparición y acceso a las tecnologías digitales le brindan mayor acceso a la información en comparación con otras poblaciones. Según Rosenzweig (2017) son proclives a entrar en las llamadas «cámaras de eco» o «burbujas de filtro» en línea; y de acuerdo con lo señalado por la Comisión Europea (2018), es más probable que los jóvenes confíen en las noticias y la información a la que acceden en línea.

Metodología

Se presenta un estudio de caso que se enfoca en rasgos específicos y valora la individualidad de un contexto particular (Soto y Escribano, 2019). Como advierte Enrique y Barrio (2018), un estudio de caso es un análisis intensivo de un contexto específico y, por ello, aunque los resultados obtenidos sirvan para comparar el mismo problema enfocado en otro estudio de caso, solo serán válidos para este. La presente investigación se centra en el colegio Fe y Alegría N.º 10.

El enfoque del estudio es de carácter cuantitativo, lo que supone un proceso secuencial, que sigue un lineamiento previamente planteado (Hernández et al., 2017). Se parte del supuesto que la competencia mediática y las rutinas informativas de los estudiantes son factores determinantes para la detección de fake news. Por ello, los dos cuestionarios fueron aplicados por etapas, para poder contrastar los resultados. Ciñéndose al enfoque cuantitativo y su carácter probatorio, con los datos estandarizados a partir de la metodología estadística y la bibliografía revisada se arribaron a las conclusiones en un espacio y tiempo delimitado.

Caso de estudio y muestra seleccionada

La muestra quedó delimitada a los alumnos de cuarto año de secundaria del colegio Fe y Alegría N.° 10, ubicado en el distrito limeño de Comas. La misión de esta institución educativa se sostiene en tres pilares: educación popular, educación con valores y educación en y para el trabajo. La propuesta educativa responde a la necesidad de construir sociedades que permitan el desarrollo humano en todas sus dimensiones y contextos. Por ello, a través de la enseñanza se prioriza dejar atrás la exclusión que sufren las minorías y generar oportunidades de mejora para las comunidades más vulnerables (Fe y Alegría del Perú, s.f.).

Una de las principales características sociodemográficas de los estudiantes de los colegios Fe y Alegría radica en la condición de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran los alumnos y sus familias, asentados en una de las zonas marginales; por lo mismo, ofrecen una propuesta integral, es decir, se mantiene la gratuidad de los servicios educativos en las mismas condiciones que los colegios públicos, pero con el derecho a elegir a sus directivos y profesores (Alcázar y Cieza, 2002). Según un estudio realizado en 2009, los estudiantes de los colegios Fe y Alegría obtuvieron resultados favorables con respecto a las pruebas estandarizadas, aplicadas por MINEDU, frente a estudiantes de otras instituciones públicas, con tasas de progreso más altas, y tasas de repetición y deserción más bajas (Parra y Wodon, 2014).

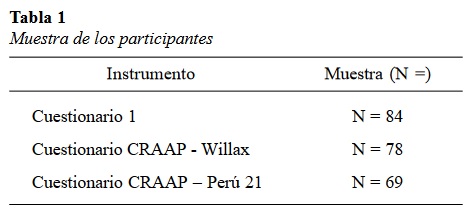

La muestra, seleccionada por conveniencia, fue evaluada en horario escolar, de manera virtual, previa coordinación; también la muestra se seleccionó por pertenencia, considerando que esta institución es pública, sus servicios se concentran en la educación escolar y los estudiantes cumplen con características, como la de nivel socioeconómico que, sobre la base de investigaciones anteriores, condicionan de alguna manera la competencia mediática. Esta muestra es de carácter no probabilístico, porque se trabajó con estudiantes de cuarto año de secundaria, de las tres secciones elegidos de forma aleatoria. Es decir, no hay ningún factor diferencial entre ellos además del género y la edad. La participación de los estudiantes se autorizó de forma escrita por el tutor del aula. Luego se informó a los estudiantes los fines de la investigación en una sesión sincrónica y se les invitó a participar de forma voluntaria. En la Tabla 1 se especifica cómo quedó constituida (ver Tabla 1).

Esta variación de participantes se debió a limitaciones propias del medio por el que fueron distribuidas las encuestas, ya que algunos estudiantes presentaron problemas de conectividad y abandonaron la sesión, mientras que a otros se les dificultó responder los cuestionarios desde su celular, debido a que era el único dispositivo móvil con el que contaban. El promedio de edad de los participantes es de 15 años.

Instrumento

Para el primer objetivo específico se diseñó un cuestionario ad hoc para evaluar las rutinas informativas de los estudiantes y su relación con los medios de comunicación. El cuestionario se elaboró a partir de la revisión de la literatura, enfocándose particularmente en la relación entre los estudiantes y los medios de comunicación, así como en la confianza que les tienen y el periodo de tiempo que pasan en contacto, ya que estos factores son determinantes para analizar su nivel crítico respecto a la información. Este cuestionario se elaboró y difundió a través de formularios electrónicos.

Para el segundo objetivo específico se adaptó el cuestionario Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose (CRAAP) (Blakeslee, 2004). Se evaluó la competencia mediática en función a los criterios de actualidad, credibilidad, autoría, precisión y propósito en textos que fueron sometidos al análisis. Con base en los resultados de investigaciones de Herrero-Diz et al. (2019), en España, y Peceros y Rafaele (2021), en el Perú, se adaptó este instrumento para evaluar competencia mediática en estudiantes universitarios, en el ámbito de Iberoamérica.

CRAAP, es un cuestionario que incluye dos noticias locales. Para este caso, se eligieron dos noticias relacionadas con las elecciones presidenciales de 2021; específicamente, la impugnación de actas electorales. La primera noticia (fake news, para fines de esta investigación) publicada en la plataforma online del canal de cable Willax: «Perú Libre gastó más de 537 mil soles en impugnar 1,286 actas» (Paredes, 2021). En líneas generales indicaba que el partido Perú Libre había impugnado más de 1000 actas electorales, principalmente en Lima, y que cada impugnación costaba S/ 418, por lo que se cuestionaba los fondos con los que Vladimir Cerrón, líder del partido, había financiado este proceso. Sin embargo, esta acusación fue desmentida en primera instancia por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE, 2021) desde su cuenta oficial de Twitter donde formulaba que solo había 461 actas impugnadas y afirmaba que esta acción no tiene costo; además, se invocaba a no difundir noticias falsas; en la misma publicación se compartía la cuenta oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para corroborar la noticia, que se publicó luego en el diario Perú 21: «JNE: Deliberaciones y votaciones sobre actas observadas apeladas serán públicas» (2021).

Con referencia a las cinco dimensiones: actualidad, credibilidad, autoría, precisión y propósito; la actualidad se relaciona con la puntualidad de la información; la credibilidad con lo relevante o importante de la información presentada; la autoría con la fuente o fuentes de información; la precisión engloba la veracidad del contenido y si este ha sido corroborado; y propósito evalúa los motivos que hay detrás de esa información. Cada dimensión cuenta con 4, 5 o 6 ítems que los encuestados deben contestar con respuestas cerradas: sí, no, o no estoy seguro; para culminar, se pide a cada evaluado otorgar un puntaje del 1 al 10 para señalar la importancia que asignan a cada dimensión.

Asimismo, es pertinente señalar que antes de aplicar el segundo instrumento se indicó a los estudiantes que una de las noticias expuestas era fake news y otra era verdadera; por ende, ellos podían contrastar la información y tener un panorama más esclarecedor para su proceso de evaluación.

Procedimiento

Las encuestas fueron administradas virtualmente y los resultados se procesaron estadísticamente. El trabajo de campo se realizó en el periodo de Elecciones Presidenciales 2021. De esta manera se analizó cómo se relacionaron los estudiantes con las fuentes informativas y se evaluó la capacidad crítica en este contexto temporal.

Resultados

Los resultados están organizados de acuerdo a los objetivos de la investigación.

Rutinas informativas

El primer objetivo consiste en describir las rutinas informativas de los estudiantes de cuarto año de secundaria del colegio Fe y Alegría. El medio de comunicación que encabeza la lista son las redes sociales (51%), en segundo lugar, está la televisión (48%); en contraste, los medios de comunicación menos frecuentados son la radio y el periódico físico.

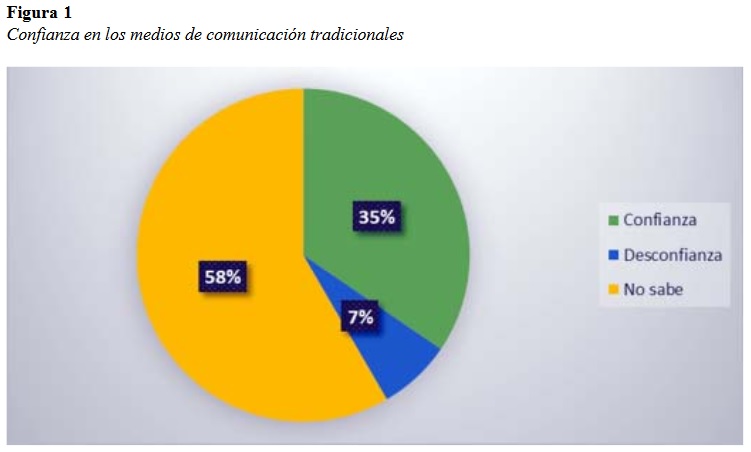

Con respecto a la confianza en la información de los medios de comunicación tradicionales que los evaluados consumen, la mayoría de encuestados (58%) asegura desconocer el grado de confianza que poseen hacia estos. Sin embargo, el 35% sí confía en la información que estos medios les brindan. Solo el 7% no confía en la televisión, radio y periódico.

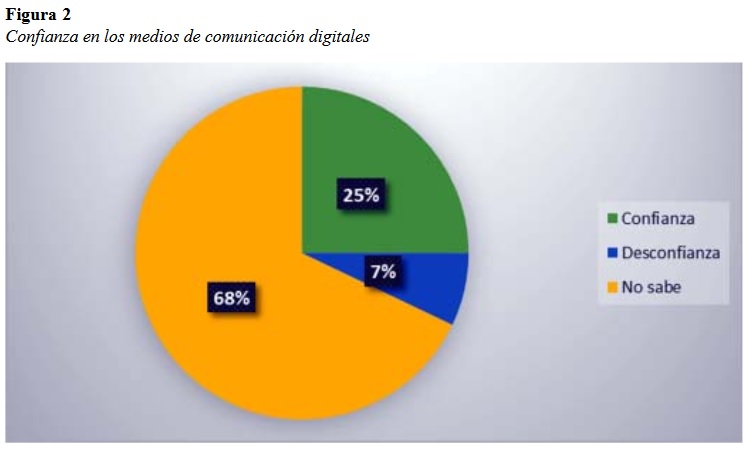

En relación con los medios de comunicación digitales, al igual que en la pregunta anterior, la mayoría de encuestados indicó que desconoce el grado de confianza o desconfianza que tienen respecto a estos medios; sin embargo, el 25% sí confía en ellos. Solo el 7.1% siente desconfianza de la información brindada por las redes sociales, periódicos virtuales y blogs.

La mayoría de los estudiantes aseguró no difundir la información que reciben a través de las redes sociales en sus cuentas personales (61%); un porcentaje menor (39%) sí difunde las noticias que recibe por redes.

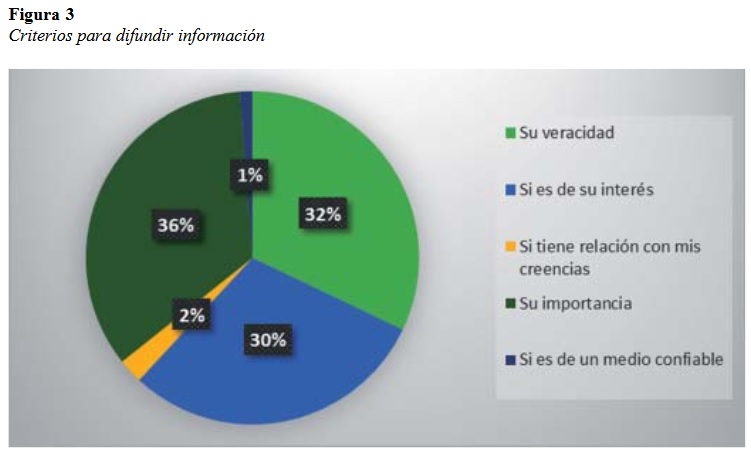

Con relación a los criterios que poseen los encuestados para difundir noticias a través de sus redes sociales, el 36% considera que su principal motivación para difundir información que recibe es si considera que es importante. Por otra parte, el 32% valora la veracidad de la noticia para su difusión. Finalmente, el tercer criterio que más toman en consideración los estudiantes es si la información es de su interés (30%). En contraste, los criterios que menos toman en cuenta son si la información tiene relación con sus creencias (2%) y si proviene de un medio confiable (1%).

Con respecto al tiempo que los encuestados pasan en contacto con los medios de comunicación, el 46.4% indica que son aproximadamente tres horas diarias, mientras que el 23.8% asegura que el promedio de tiempo son cuatro horas al día. Solo el 2.4% de encuestados afirmó que tienen contacto una hora diaria con los medios de comunicación.

CRAAP personalizado. Noticia del medio de comunicación Willax

La prueba CRAAP tuvo como objetivo comprobar la capacidad de los estudiantes para valorar la credibilidad de las noticias. El primer insumo usado como noticia fue la propalada por el medio de comunicación Willax, noticia desmentida por la ONPE, en tal sentido, constituye una fake news.

Se encuentra que la mayoría (87.2%) de encuestados reconoce, en la noticia, la fecha de publicación. La mitad de los encuestados (50%) indica que la información sí ha sido revisada y actualizada, mientras que el 42.3% no está seguro de esta afirmación. Por otro lado, 82.1% asegura que la información es actual. Finalmente, la mayoría (93.6%) indica que el enlace de acceso funciona adecuadamente.

La mayoría de estudiantes (69.2%) también considera que la información difundida en esta noticia se relaciona con un tema de su interés. Asimismo, 89.7% afirma que la noticia se encuentra en un nivel apropiado de entendimiento para los lectores. Un dato relevante en esta sección es que más de la mitad de los encuestados (57.7%) asegura que utilizaría esta noticia como una fuente o referencia, y aunque porcentualmente la cantidad es inferior respecto a la noticia verdadera en un 17.7%, llama la atención que la mayoría de los estudiantes también asegure que sí se sentiría seguro utilizando esta fuente para un trabajo de investigación, ya que se trata de una noticia falsa.

En cuanto a la dimensión autoría, específicamente en la pregunta acerca de si el autor, editor, fuente o patrocinador de la noticia figuran; la mayoría de encuestados responde que sí (65.4%); pero en la noticia el autor, editor o patrocinador no figura, solo aparece la fuente. La mitad de los encuestados (50%) asegura que en el texto sí figura información acerca del autor; sin embargo, en la noticia no aparece nada al respecto. Además, el 65.4% de los encuestados considera que el autor del texto está capacitado para escribir acerca del tema. Por otro lado, el 75.6% de los estudiantes señala que sí aparece información de contacto del autor; pero en el texto no lo figura. Y, al ser consultados sobre si la URL revela información sobre el autor o la fuente, 59% de los encuestados responde que sí, lo que concuerda porque sí figura el nombre del medio.

Respecto a la precisión de la noticia, la mayoría de estudiantes encuestados asegura que sí se indica de dónde procede la información (73.1%); efectivamente, en el texto aparece el tuit del periodista Carlos Paredes que afirma lo ahí se publica, pero esta información luego fue contradicha por entidades oficiales. Además, más de la mitad de los encuestados indica que la información está respaldada por pruebas (55.1%); sin embargo, dicha información fue desmentida por la ONPE. Por otro lado, 48.7% de encuestados indica no estar seguro sobre si la información fue contrastada con otras fuentes. El 52.6% de los encuestados asegura que la información difundida en este texto puede ser verificada en otros textos; sin embargo, como se indicó en líneas anteriores, la información no es verídica; por ende, no se puede constatar. Asimismo, 64.1% de encuestados asegura que la información presenta un tono imparcial y libre de emociones. Con respecto a si el texto presenta errores ortográficos, gramaticales o tipográficos la mayoría de los estudiantes marcó que no (64.1%).

Finalmente, con relación a la objetividad que presenta la información difundida por el medio Willax, la mayoría (82.1%) de encuestados asegura que es objetiva. Además, el 83.3% de los encuestados considera que la finalidad de la información es clara; es decir, queda claro si la noticia busca informar, enseñar, vender, entretener o persuadir. La mayoría (87.2%) de los estudiantes asegura que el autor del texto deja claras sus intenciones o propósito. Asimismo, 88.5% de los encuestados asegura que queda claro si la información corresponde a un hecho, una opinión o una propaganda. Por otro lado, 51.3% de los estudiantes considera que el punto de vista que propone el texto es objetivo e imparcial: esto corresponde al 20% menos que en Perú 21. Respecto a si en el texto existen prejuicios políticos, ideológicos, culturales, religiosos, institucionales o personales, el 41% de los encuestados considera que sí.

Prueba CRAAP personalizado. Noticia del medio de comunicación Perú 21

El segundo insumo usado como noticia fue la propalada por el medio de comunicación Perú 21, corroborada por la ONPE y, en tal sentido, constituye una noticia con información verificada como certera.

Con respecto a la noticia de Perú 21, que presenta información verdadera y verificada, en la sección de actualidad la mayoría de encuestados afirma que en la noticia se refleja la fecha de publicación y, efectivamente, sí figura ese dato. El 73.9% de los encuestados indica que la información sí ha sido revisada y actualizada. Además, al tratarse de un tema coyuntural, el 87% asegura que la información es actual. El 95.7% afirma que el enlace a través del cual visualizaron la noticia funciona adecuadamente.

Además, se encuentra que 69.6% de estudiantes considera que la información difundida a través de esta noticia se relaciona con un tema de su interés, en este caso político. La mayoría (89.8%) de encuestados asegura que el público objetivo al que va dirigido la nota es comprensible. El 87% de los encuestados afirma que la noticia se encuentra en un nivel apropiado de entendimiento para los lectores. Asimismo, el 75.4 % de los encuestados asegura que utilizaría esta noticia como una fuente o referencia y el 76.8% de los estudiantes asegura que sí se sentiría seguro utilizando esta fuente para un trabajo de investigación.

Con relación a la pregunta acerca de si el autor, editor, fuente o patrocinador de la noticia figuran; la mayoría (75.4%) de encuestados asegura que sí. Sin embargo, con respecto a si figura información del autor las opiniones se encuentran divididas entre sí y no equitativamente (30.4%); no obstante, en el texto dicha información no aparece. Por otra parte, el 75.4% de los encuestados considera que el autor del texto está capacitado para escribir acerca del tema y el 63.8% de los estudiantes asegura que sí aparece información de contacto del autor; efectivamente, aparece la dirección del correo electrónico de la sección encargada de la redacción de la noticia. El 58% de los encuestados asegura que la URL revela información sobre el autor o la fuente.

Asimismo, la mayoría de los estudiantes encuestados asegura que en la noticia se indica de dónde procede la información (81.2%) efectivamente, en el texto aparece la fuente de donde se extrajo la nota. El 69.6% de los encuestados indica que la información está respaldada por pruebas y, como se ha mencionado anteriormente en esta investigación, la información presentada es respaldada por organismos encargados del proceso electoral, como la ONPE y el JNE. Por otro lado, el 60.9% de los encuestados asegura que la información difundida en este texto puede ser verificada en otros textos; como se indicó en líneas anteriores, la información fue verificada por fuentes oficiales. Asimismo, la mayoría (71%) de encuestados asegura que la información presenta un tono imparcial y libre de emociones. Finalmente, con respecto a si el texto presenta errores ortográficos, gramaticales o tipográficos, la mayoría (71%) de estudiantes responde que no.

Con respecto a la objetividad de la información de la nota de Perú 21, la mayoría (89.9%) de encuestados asegura que es objetiva. El 97.1% de los encuestados considera que la finalidad de la información es clara. Asimismo, la mayoría (89.9%) de los estudiantes asegura que el autor del texto deja claras sus intenciones o propósito. Además, un porcentaje muy alto, 91.3%, de los encuestados asegura que queda claro si la información corresponde a un hecho, una opinión o una propaganda. Por otro lado, el 71% de los estudiantes considera que el punto de vista que propone el texto es objetivo e imparcial. Por último, con respecto a si en el texto existen prejuicios políticos, ideológicos, culturales, religiosos, institucionales o personales el 43.5% de los encuestados considera que sí.

Discusión y conclusiones

Los hallazgos están divididos según la herramienta de análisis utilizada, en este caso, dos encuestas que abordan las rutinas informativas de los estudiantes y la prueba CRAAP adaptada en función a dos noticias, una falsa y otra verdadera, acerca de las actas impugnadas en el periodo electoral 2021.

Hallazgos sobre rutinas informativas

Las rutinas informativas, los hábitos de consumo de información, los medios a través de los cuales se informan las personas y la interacción que se tiene con ellos ha cambiado. Mediante la primera encuesta se comprueba que la mayoría de los estudiantes, participantes del estudio, responde que se informan de las noticias a través de las redes sociales; en promedio navegan tres horas diarias en Internet.

Asimismo, la mayoría de encuestados asegura que la confianza que tienen en los medios de comunicación digital depende de factores externos; sin embargo, el 25% sí confía en ellos. Esto es contrastable con lo referido por McDougall (2019), quien estipula que en un entorno donde existe una polarización de discursos a través de las redes sociales es necesario que los individuos adquieran competencias críticas que les permitan relacionarse con dichos medios.

Por otro lado, la mayoría de los participantes indican que no difunden la información que encuentran en las redes sociales de sus cuentas personales; sin embargo, Meneses (2018), afirma que actualmente la capacidad de difusión masiva de las noticias viene incrementándose a una velocidad sin precedentes por la propia instantaneidad que otorgan estos medios; por ende, los individuos son más propensos a compartir la información que les llega sin, necesariamente, haberla contrastado antes.

En adición, cabe destacar que la mayoría de instrumentos autoperceptivos para evaluar las rutinas informativas de los individuos y su competencia mediática se basan en las seis dimensiones propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012): lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores, y estética. En relación con ello, el 33.3% considera que su principal motivación para difundir información que recibe es si considera que es importante. Por otra parte, el 32.1% valora la veracidad de la noticia para su difusión. Finalmente, el tercer criterio que más toman en consideración los estudiantes es si la información es de su interés.

Este hallazgo se ve respaldado por la teoría que afirma que la interpretación que tienen los individuos sobre la información recibida pasa por un proceso que involucra su propia ideología y valores. Asimismo, guarda relación con lo estipulado por la Comisión Europea (2018), sobre que hay más probabilidad que los jóvenes confíen en las noticias e información que encuentran en línea.

Hallazgos con la prueba CRAAP

Con la prueba CRAAP los resultados son similares a nivel estadístico, en todos los ámbitos. Considerando que una de las noticias es falsa se pone en evidencia que los estudiantes no tienen desarrollado el criterio necesario para diferenciar las noticias verdaderas de las falsas transmitidas por las redes sociales y esto encuentra sustento en la afirmación que la instantaneidad de la información tergiversa los conceptos de verdad y mentira; una noción básica del periodismo (Alonso, 2019). Se destaca, respecto a las dos noticias, que la mayoría de encuestados encuentra que la información fue revisada y actualizada, y que, además, el público objetivo del medio es comprensible. Asimismo, afirman que utilizarían ambas noticias como una fuente de referencia.

Cabe destacar que, sobre la noticia falsa difundida por Willax (2021) en su plataforma digital, los encuestados indican que está respaldada con pruebas, y que puede verificarse en otros textos; sin embargo, dicha información es desmentida por la ONPE. Con ello, se sustenta el fracaso de la educación para formar ciudadanos con actitudes críticas, que puedan cocrear su propio aprendizaje acerca de la interacción que poseen con los medios (McDougall, 2019).

Al contrastar los resultados de las respuestas frente a los dos tipos de noticias se encuentra similitud; en ambos casos la mayoría de encuestados asegura que la información es objetiva, que el autor del texto deja claras sus intenciones o propósito y que en ambos textos existen prejuicios políticos, ideológicos, culturales, religiosos, institucionales o personales.

El hecho de que los estudiantes posean criterios similares para evaluar las dos informaciones recibidas, aunque una sea falsa y la otra no, se ve respaldado con la teoría que indica que la educación mediática en la región responde más a competencias netamente digitales y no tiene un enfoque que respalde los derechos ciudadanos. En este contexto, aunque los planes educativos de cada nación comienzan a implementar capacidades relacionadas con los medios, el desarrollo no es homogéneo para toda la región, pues existen muchas brechas sociales que lo limitan (Mateus et al., 2019b). Finalmente, siguiendo a González-Cabrera et al. (2019), los estudiantes con menos recursos cuentan con medios limitados para desarrollar estas competencias mediáticas.

Conclusiones

Los resultados permiten afirmar que, en principio, las medidas propuestas por entidades como la UNESCO con respecto a la competencia mediática no han sido incorporadas en las políticas educativas del Perú de manera significativa. A pesar de que el Currículo Nacional de la Educación Básica, vigente desde el 2017, menciona que existe una competencia enfocada en las TIC, esta no tiene relación directa con la educación mediática (MINEDU, 2016). No obstante, se puede distinguir un enfoque transversal de dicha competencia en todas las áreas curriculares (Mateus y SuárezGuerrero, 2017).

A propósito de las TIC, es necesario que los centros educativos no solo se enfoquen en brindarle a los estudiantes herramientas para estar conectados, sino que también propongan medidas que permitan la adquisición de nuevos conocimientos para estar en contacto con ellas de forma más crítica y que así estén preparados para discernir la información que reciben.

Se debe precisar que, para que estas competencias se desarrollen, en todo ámbito, es necesario que no solo el profesorado se involucre en este trabajo, también los padres deben recibir asesoría en el tema; como se respalda con la teoría, la alfabetización mediática se da tanto en el ámbito formal como informal de la evolución de cada individuo. Es decir, es una tarea cooperativa entre los medios, los profesores, los padres y el alumnado.

Del mismo modo, se requiere atender los nuevos patrones en las rutinas informativas, en vista que la globalización y los constantes avances tecnológicos hacen que las nuevas generaciones se adapten y utilicen nuevas plataformas para recibir información; los medios digitales, en este sentido, seguirán siendo relevantes. Aquí radica la importancia de contar con lo requerido para que las personas, y sobre todo los estudiantes, logren una interacción crítica y adquieran competencias mediáticas.

Por otra parte, los instrumentos para medir las competencias mediáticas, en la actualidad, en su mayoría son de carácter autoperceptivo; por ende, son cuestionarios que pueden utilizarse, pero con criterio, ya que los estudiantes suelen tener una valoración positiva que difiere de los resultados empíricos.

Por último, mediante este estudio se revela la necesidad de explorar más en el tema para tener elementos válidos y científicos que conlleven a implementar políticas, como las aprobadas en Europa, o en países anglosajones, respecto a las competencias mediáticas de los estudiantes. El objetivo es contar en Latinoamérica, particularmente en el Perú, con estos conocimientos y estar en capacidad de aplicarlos, es el propósito de esta investigación.

Conflicto de intereses

Los autores no tienen conflicto de intereses.

Responsabilidad ética y/o legal

Los sujetos en el estudio participaron de forma voluntaria y consintieron el uso de la información derivada del trabajo de campo.

Contribución de autoría

DCGR: idea y concepción original, búsqueda de antecedentes, diseño metodológico y trabajo de campo, redacción de resultados y discusión.

JCM: búsqueda de antecedentes, marco teórico, orientación metodológica, revisión de resultados y discusión, edición final del manuscrito.

Financiamiento

La investigación se realizó con recursos propios de los autores.

Referencias

Aguaded, I. (2009). El Parlamento Europeo

apuesta por la alfabetización mediática. Comunicar: Revista Científica de

Comunicación y Educación, 16(32), 7-8.

Aguaded, I., Ferrés, J., Cruz, M. R., Pérez,

M. A. y Sánchez, J. (2011). El grado de competencia mediática en la

ciudadanía andaluza. Grupo Comunicar. http://hdl.handle.net/10272/6892

Aguaded, I., Sandoval-Romero, Y. y Rodriguez-Rosell,

M. M. (2016). Media literacy from international organizations

in Europe and Latin America. The Journal of Media Literacy, 63, 10-17.

Alcázar, L. y Cieza, N. (2002). Hacia una mejor gestión de los centros

educativos en el Perú: el caso de Fe y Alegría. Informe final. Apoyo, CIES.

Almansa-Martínez, A., Fonseca, Ó. y Castillo-Esparcia,

A. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud colombiana

y española. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 20(40),

127-135.

Alonso, M. (2019). Fake News: desinformación

en la era de la sociedad de la información. Ámbitos. Revista Internacional

de Comunicación, 45, 29-52.

Arias, E. y Bazdresch, M. (2003). México:

compromiso social por la calidad de la educación. Sinéctica, Revista

Electrónica de Educación, (22), 72-77.

Baji, F., Bigdeli, Z., Parsa, A. y Haeusler,

C. (2018). Developing information literacy skills of the

6th grade students using the Big 6 model. Malaysian Journal of

Library & Information Science, 23(1), 1-15.

Bartolomé, A. y Aiello, M. (2006). Nuevas tecnologías y necesidades formativas. Blended

Learning y nuevos perfiles en comunicación audiovisual. Telos, 67,

59-67.

Basilotta, V., García-Valcárcel, A.,

Casillas, S. y Cabezas, M. (2020). Evaluación de competencias informacionales

en escolares y estudio de algunas variables influyentes. Revista Complutense

de Educación, 31(4), 517-528. https://doi.org/10.5209/rced.65835

Blakeslee, S. (2004). The CRAAP Test. LOEX Quarterly, 31(3). https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4

Buckingham, D. (2019). La enseñanza mediática

en la era de la posverdad: fake news, sesgo mediático y el reto para la

educación en materia de alfabetización mediática y digital. Cultura y

Educación, 31(2), 213-231.

Buitrago, L. D. F., García, C. R. y García,

S. R. (2016). Las TIC como herramientas de inclusión social. 3C TIC.

Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, 5(1), 54-67.

Cabezas, M. y Casillas, S. (2017). ¿Son los futuros educadores sociales

residentes digitales? Revista electrónica de investigación educativa, 19(4),

61-72.

Candón-Gautier, L. (2019). Las fake news como recurso para desarrollar la

competencia digital: una proyección didáctica para un aula de 4o de

eso. https://hdl.handle.net/10953.1/11458

Cano-Correa, A. M. y

Najar-Ortega, R. (2019). Media education

in Peru. A field full of opportunities. In Media Education in Latin America

(pp. 137-150). Routledge.

Celot, P. y Pérez-Tornero, J. M. (2009). Study

on assessment criteria for media literacy levels. A comprehensive view of the

concept of media literacy and an Understanding of how media literacy level in Europe

Should Be Assessed. European Commission.

Cervera, J. (2018). Contra la verdad, las

noticias falsas no existen. Cuadernos de periodistas, 35. https://www.cuadernosdeperiodistas.com/media/2018/01/Pepe_Cervera.pdf

Comisión Europea. (2011). Testing and Refining

Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe. Final Report. https://eavi.eu/wpcontent/uploads/2017/08/study_testing_and_refining_ml_levels_in_europe.pdf

Comisión Europea. (2018). Action Plan against Disinformation. https://www.eeas.europa.eu/node/54866_en

Couldry, N. y Hepp, A. (2018). The continuing lure

of the mediated centre in times of deep mediatization: Media Events and its enduring

legacy. Media, Culture &

Society, 40(1), 114-117.

Enrique, A. M. y Barrio, E. (2918). Guía para

implementar el método de estudio de caso en proyectos de investigación. En Propuestas

de investigación en áreas de vanguardia (pp. 159-168). Editorial Tecnos. https://ddd.uab.cat/record/196118

Fe y Alegría del Perú. (s.f). https://www.feyalegria.org.pe/quienes-somos/

Ferrés, J. y Piscitelli, A. (2012). La

competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar,

19(38), 75-82.

Foro Económico Mundial (2018). World Economic

Forum. Reports. https://www.weforum.org/reports

García-Roca, A. y Amo Sánchez-Fortún, J. M.

(2023). La alfabetización mediática e informacional en un contexto de

desinformación. Tejuelo, 37, 99-128. https://doi.org/10.17398/1988-8430.37.99

García-Ruiz, R., Gozálvez-Pérez, V. y Aguaded-Gómez,

J. I. (2014). La competencia mediática como reto para la educomunicación: instrumentos

de evaluación. Cuadernos. info, (35), 15-27.

García-Umaña, A. y Tirado-Morueta, R. (2018). Digital

media behavior of school students: abusive use of the internet. http://hdl.handle.net/10045/77458

Gómez-Pablos, V. B., Muñoz-Repiso, A. G. V.,

Martín, S. C. y González, M. C. (2020). Evaluación de competencias

informacionales en escolares y estudio de algunas variables influyentes. Revista

complutense de educación, 31(4), 517-528. https://doi.org/10.5209/rced.65835

Gonzales-Miñán, M., Turpo-Gebera, O. y

Suárez-Guerrero, C. (2020). La autopercepción de competencia mediática y su

relación con las variables sociodemográficas del profesorado de tres instituciones

educativas ubicadas en Lima. Aula Abierta, 49(2), 103-11. https://

doi.org/10.17811/rifie.49.2.2020.103-11

González-Cabrera, C., Sánchez, C. U., Piedra,

L. y Loja, J. (2019). Diferencias en el nivel de competencia mediática por tipo

de sistema educativo. Contratexto, 32, 95-110. https://doi.org/10.26439/contratexto2019.n032.4612

Gozálvez, V., González, N. y Caldeiro, M. C.

(2014). La competencia mediática del profesorado: un instrumento para su

evaluación. Revista electrónica de investigación educativa, 16(3),

129-146. http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v16n3/v16n3a9.pdf

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M.

(2017). Metodología de la investigación (6.a ed.). http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08-metodologiadelainvestigacion-sexta-edicion.compressed.pdf

Herrero-Diz, P., Conde-Jiménez, J.,

Tapia-Frade, A. y Varona-Aramburu, D. (2019). La credibilidad de las noticias

en Internet: una evaluación de la información por estudiantes universitarios. Cultura

y Educación, 31(2), 407-435.

Huggins, A. C., Ritzhaupt, A. D. y Dawson, K.

(2014). Measuring information and communication technology

literacy using a performance assessment: Validation of the student tool for technology

literacy (ST2L). Computers &

Education, 77, 1-12.

JNE: Deliberaciones y votaciones sobre actas

observadas apeladas serán públicas. (2021, 8 de junio). Perú 21. https://peru21.pe/politica/elecciones-2021-elecciones-onpe-jnedeliberaciones-y-votaciones-sobre-actas-observadas-apeladas-seran-publicas-noticia/

Karlova, N. A. y Fisher, K. E. (2013). A social diffusion model of misinformation and

disinformation for understanding human information behaviour. Information Research, 18(1). http://InformationR.net/ir/18-1/paper573.html

López, L. y Aguaded, M. C. (2015). La

docencia sobre alfabetización mediática en las facultades de Educación y

Comunicación. Comunicar, 22(44), 187-195.

Martínez-Abad, F., Bielba-Calvo,

M. y Herrera-García, M. (2017). Evaluación, formación e innovación en

competencias informacionales para profesores y estudiantes de Educación

Secundaria: Assessment and innovation in information literacy in secondary schools.

Ministerio de Educación.

Mateus, J. C. y Suárez-Guerrero, C. (2017).

La competencia TIC en el nuevo currículo peruano desde la perspectiva de la

educación mediática. Edmetic, 6(2), 129-147.

Mateus, J. C., Andrada, P. y Ferrés, J.

(2019a). Evaluar la competencia mediática: una aproximación crítica desde las

perspectivas pedagógica, política y metodológica. Revista de Comunicación,

18(2), 287-301.

Mateus, J. C., Andrada, P. y Quiroz, M. T.

(Eds.). (2019b). Media Education in Latin America.

Routledge.

McDougall, J. (2019). Media literacy versus fake

news: critical thinking, resilience and civic engagement. Media Studies, 10(19), 29-45.

McDougall, J., Brites, M. J., Couto, M. J. y

Lucas, C. (2019). Digital literacy, fake news and education/Alfabetización

digital, fake news y educación. Cultura y Educación, 31(2),

203212.

Meneses, M. E. (2018). Grandes datos, grandes

desafíos para las ciencias sociales. Revista mexicana de sociología,

80(2), 415-444.

Ministerio de Educación (MINEDU). (2016). Currículo nacional de la educación básica.

Morán, M. D. R., Vera, L. Y. y Morán, M. R.

(2017). Los trastornos del lenguaje y las necesidades educativas especiales:

consideraciones para la atención en la escuela. Revista Universidad y Sociedad, 9(3), 1-197.

Oxford Languages. (2017). Word of the Year

2016. https://languages.oup.com/word-of-theyear/2016/

ONPE 2021. [@ONPE_oficial] (2021, 7 de

junio). Al 94.87 % de actas contabilizadas, solo hay 461 actas con votos

impugnados por enviarse a los JEE [Tweet]. https://twitter.com/ONPE_oficial/status/1402108106717417474

Paredes, C. (2021, 7 de junio). Perú Libre

gastó más de 537 mil soles en impugnar 1,286 actas. Willax. https://willax.tv/carlos-paredesperu-libre-gasto-mas-de-537-mil-soles-en-impugnar1286-actas/

Parra, J. C. y Wodon, Q. (Eds.). (2014). Faith-based schools in Latin America:

Case studies on Fe y Alegría. World Bank Publications.

Peceros, F. y Rafael, M. (2021). Capacidad de

valoración de la credibilidad de noticias en estudiantes de comunicación social

de una Universidad del Perú. Socialium, 5(1), 130149. https://doi.org/10.26490/uncp.sl.2021.5.1.743

Romero-Rodríguez, L. M., Contreras-Pulido, P.

y Pérez-Rodríguez, M. A. (2019). Las competencias mediáticas de profesores y

estudiantes universitarios. Comparación de niveles en España, Portugal, Brasil

y Venezuela. Cultura y educación, 31(2), 326-368.

Rosenzweig, A. (2017). Understanding and Undermining

Fake News from the Classroom. Berkeley Review of Education, 7(1),

105-112. https://escholarship.org/uc/item/7rk9w7tm

Santharooban, S. y Premadasa, P. G. (2015). Development

of an information literacy model for problem based learning. Annals

of Library and Information Studies (ALIS), 62(3), 138144.

Soto, E. y Escribano, E. (2019). El método estudio de caso y su significado en

la investigación educativa. En D. M. Arzola (Coord.). Procesos formativos en

la investigación educativa. Diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias

(pp. 203-221). Red de Investigadores Educativos Chihuahua.

Tunis, S. P. y Geneva, F. P. (2005). Faros

para la Sociedad de la Información: Declaración de Alejandría sobre la

alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida. https://www.ifla.org/es/publications/faros-para-la-sociedad-de-la-informaciondeclaracion-de-alejandria-sobre-la-alfabetizacion-informacional-y-el-aprendizaje-a-lo-largode-la-vida/

UNESCO. (2023). Ciudadanía alfabetizada en

medios e información: pensar críticamente, hacer clic sabiamente. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385119

Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J. y

Ortega, T. (2018). Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning.

Stanford Digital Repository.

Zeballos, R. J. (2016). La competencia

mediática de jóvenes de la ciudad de La Paz (Bolivia): dimensiones para la

interacción con los medios audiovisuales masivos y digitales, [Tesis

doctoral, Universidad de Huelva]. Redined. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/184223/La_competencia_mediatica.pdf?sequence=1&isAllowed=y