Repensando la riqueza e impacto del correo electrónico

en la comunicación institucional desde la Teoría de la Riqueza de los Medios

Re-thinking email

richness and impact in institutional communication from Media Richness Theory

Carla Oliva

Correspondencia: carla.oliva@ufrontera.cl

https://orcid.org/0009-0006-3585-4569

Universidad de la Frontera, Universidad Austral, Chile.

Recibido: 30/03/2025

Aceptado: 01/06/2025

DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.07

Para citar

este artículo:

Oliva, C. (2025). Repensando

la riqueza e impacto del correo electrónico

en la comunicación institucional desde la Teoría de la Riqueza de los Medios. Correspondencias & Análisis, (21),

187-205. https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.07

Resumen

En la era

digital actual, el correo electrónico ha mantenido su relevancia como medio de

comunicación institucional a pesar de la aparición de tecnologías más

avanzadas. Este artículo revisa críticamente su papel bajo el marco de la

Teoría de la Riqueza de los Medios (MRT) de Daft y Lengel

(1986), que originalmente clasificaba al correo electrónico como un canal de

baja riqueza informativa. Se expone cómo la evolución tecnológica, la

masificación del acceso y el uso de este medio han transformado su función,

desafiando la clasificación inicial de la MRT. Se argumenta que el correo

electrónico ha incrementado su riqueza comunicativa gracias a características

como la capacidad multimodal, la inmediatez y la personalización del mensaje. A

través de un análisis teórico comparativo, se destaca su flexibilidad, bajo

costo, capacidad de archivo y fiabilidad como ventajas sobre la comunicación

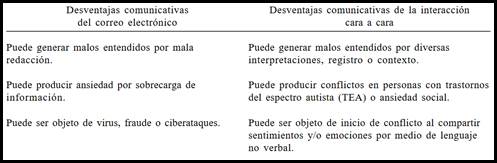

cara a cara. Sin embargo, también se abordan las desventajas asociadas, como la

sobrecarga de información y la posibilidad de malos entendidos. El artículo

concluye que es necesario repensar el impacto del correo electrónico en

contextos institucionales contemporáneos, sugiriendo líneas de investigación

futura para profundizar en su evolución y eficacia comunicativa.

Palabras clave: Teoría de la riqueza de los medios, e-mail, canal, tecnología digital

In today’s digital age, email has maintained its

relevance as a means of institutional communication despite the emergence of

more advanced technologies. This article critically reviews its role under the

framework of Daft and Lengel’s (1986) Media Richness Theory (MRT), which

initially classified email as a channel of low information richness. It is

demonstrated how technological evolution, the massification of access to and

use of this medium, has transformed its role, challenging the initial MRT

classification. It is argued that email has increased its communicative

richness thanks to features such as multimodal capacity, immediacy, and message

personalisation. Through a comparative theoretical

analysis, its flexibility, low cost, archiving capacity and reliability are

highlighted as advantages over face-to-face communication. However, it also

addresses the associated disadvantages, such as information overload and the

possibility of misunderstanding. The article concludes that there is a need to

rethink the impact of email in contemporary institutional contexts, suggesting

lines of future research to explore its evolution and communicative

effectiveness further.

Keywords: Media Richness

Theory, email, channel, digital technology

Introducción

En la era

digital en que nos desenvolvemos en la actualidad, el correo electrónico ha

sido una de las tecnologías de comunicación que más ha prevalecido en el

tiempo. Hablar de los correos electrónicos nos lleva a los primeros indicios de

su uso que se remontan a los años 1969 y 1970 en Estados Unidos en la ARPAnet (primera red online,

antecesora de Internet), mientras que su crecimiento significativo fue en la

década de los ochenta con la expansión de Internet (Albarrán et al., 2001),

hasta su total masificación a comienzos del siglo veintiuno; época en la que el

correo electrónico se adentró en áreas tan diversas como la industria, el

comercio o la educación. Según el portal estadístico Statista (2024, citado en

Fernández, 2024), se espera que el número de usuarios de correo electrónico

logre superar los 4700 millones para fines de 2025. En promedio, se envían

alrededor de 361 mil millones de correos electrónicos al día a escala mundial

(Fernández, 2024), esta cifra reafirma el concepto acuñado por Crystal (2006) sobre una tercera modalidad de comunicación

(además de la oral y la escrita) la del ciberhabla o netspeak, que se define como la extensión del lenguaje

escrito hacia el lenguaje oral, comunicación generalmente presente en el

intercambio de correos electrónicos.

En

relación con lo señalado anteriormente, este artículo analiza si el impacto del

correo electrónico dentro del acto comunicativo ha cambiado en cuanto a la

perspectiva de la Teoría de la Riqueza de los Medios planteada por Daft y Lengel en 1986; pues, si bien los autores, al momento de

presentar la teoría, consideraban al correo electrónico como un canal de bajo

impacto respecto de otros, la importancia del mismo dentro del acto

comunicativo, a casi cuarenta años de su postulación, con los avances y la

masificación que la tecnología ha experimentado, abre un espacio para

reflexionar y discutir su riqueza, efectividad y alcance.

Fundamentación

La

comunicación es un concepto bastante amplio y polisémico, tal como ha sido

definida por numerosos autores, tales como Austin (1975), Castro y Moreno

(2006), Ferrer (1997), Mattelart (1995), Miller (2005) y Rizo (2005), entre

muchos otros. Ante dicha polisemia, se presentan aquí algunas definiciones

atingentes a este análisis. Según Shockley-Zalabak

(2009), la comunicación es el proceso que intenta construir realidades

compartidas, así como crear significados comunes; por lo tanto, el constante

cambio que sufre la realidad hará que los significados que alguna vez fueron

compartidos también y, por ende, la comunicación entre los intervinientes, y,

para los fines de este artículo, el modo en que los seres humanos nos

comunicamos. Desde las primeras formas de comunicación (partiendo por la más

primitiva: la gestual, hasta una más sofisticada, la oral) inclusive las más

actuales (redes sociales, comunidades virtuales), la comunicación debería verse

como la creación de significado y entendimiento (Alvesson,

1996). En consecuencia, la búsqueda del entendimiento planteada por Alvesson, sumada al cambio constante de la realidad

entendido por Shockley-Zalabak, entrega conceptos

como la movilidad, la flexibilidad y la evolución en la comunicación humana y,

por consiguiente, en los medios utilizados para hacer efectiva dicha

comunicación.

El alma

de las instituciones, sean públicas o privadas, radica en la comunicación (Bülow et al, 2016). Si bien la comunicación oral es

prioritaria, uno de los medios más recurrentes en canales oficiales de

comunicación en las últimas décadas es el correo electrónico. Este se ha

definido como un canal de término medio, es decir, está entre la comunicación

oral y la escrita, porque es más interactivo y transitorio que la palabra

escrita, pero menos volátil que la palabra oral; en resumen, permite diferentes

niveles de formalidad, tal como la comunicación oral, pero posee la permanencia

de la comunicación escrita (Lombardi, 2006). Así, el correo electrónico ha sido

altamente valorado en su función de medio transmisor de información (Bülow et al., 2016). Por tanto, la dualidad que presenta el

correo electrónico como medio abre un abanico de posibilidades comunicativas,

donde el concepto acuñado por Crystal (2006) de una

tercera modalidad de comunicación (además de la oral y la escrita) la del ciberhabla o netspeak,

definida como la extensión del lenguaje escrito hacia el lenguaje oral, cobra

mayor relevancia. Es más:

El correo electrónico es una herramienta fundamental para profesores e

investigadores, que facilita el trabajo de personas en constante movilidad y

que necesitan mantener el contacto con los miembros de sus grupos de

investigación, así como facilita el intercambio con investigadores de todas las

partes del mundo. (Buela-Casal & Castro, 2009, p.

5)

Los

estudios sobre la riqueza y el impacto del correo electrónico como medio de

comunicación institucional alcanzaron su auge durante la década de 1990 (Dennis

& Valicich, 1999; El-Shinnawy

& Markus, 1992; Fulk et al., 1990; Markus, 1994; Pavlik, 1998). Sin embargo, durante la primera década del

siglo XXI, estos estudios comenzaron a disminuir, principalmente por la

masificación y diversificación de las tecnologías de la información. A pesar de

dicha disminución, la investigación sobre el correo electrónico no desapareció

por completo (Shockley-Zalaback, 2009; Varner & Beamer, 2001), sino

que se tornó cada vez más específica en relación con las perspectivas

analizadas. Esto se explica por el contexto de globalización y la constante

competencia internacional, que impulsaron a los trabajadores –y, eventualmente,

a cualquier individuo– a mantenerse conectados en todo momento y lugar (Gibson

& Cohen, 2003; Hertel et al., 2005; Hwang & Arbaugh, 2006).

En la

última década, la sociedad en su conjunto ha desarrollado una creciente

confianza, incluso, una cierta dependencia hacia las tecnologías de la

comunicación, las cuales se encuentran presentes en prácticamente todas las

profesiones e instituciones. Fenómeno que ha motivado un renovado interés en

los estudios sobre el correo electrónico como herramienta de comunicación

(Bloom et al., 2014; Bülow et al., 2016; Gilson et

al., 2015; Li & Freney, 2014).

Tanta ha

sido la masificación del uso del correo electrónico que, inclusive, ha derivado

en estudios sobre el estrés que puede llegar a generar en sus usuarios a causa

de la sobre carga de mensajes (Mackinnon, 2015). Lo

anterior debido a la inmediatez que supone la interacción entre sus usuarios;

pues ya no se habla de un canal asincrónico, sino de un tipo de mensajería

instantánea que acerca a sus intervinientes de forma rápida y segura. La

sincronización entre el computador y el teléfono celular ha hecho que la

recepción y respuesta de un e-mail

esté, literalmente, en la palma de la mano. Es más, Mailbird

(aplicación de gestión de correo electrónico para Windows) en 2023 realizó una

encuesta entre sus usuarios, quienes declararon dedicar entre cuatro y seis

horas a la semana a gestionar sus bandejas de entrada de e-mail, lo que demuestra el impacto real que el medio tiene en la

vida de los individuos.

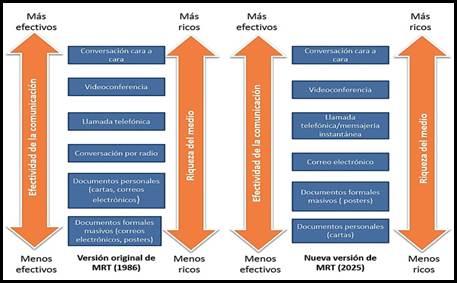

La Teoría

de la Riqueza de los Medios (Media Richness Theory, MRT) fue instaurada por Richard L.

Daft y Robert H. Lengel en 1986 en un afán por

clasificar y evaluar la riqueza de los diversos medios de comunicación que las

personas tienen a disposición. Según la teoría, los diferentes medios o formas

de comunicación tienen diferentes niveles de riqueza de acuerdo a la

información y a la fiabilidad que entregan. Se plantea que el valor que posee

un medio se determina por la capacidad que este tiene para lograr que las

personas, en un periodo de tiempo, se comuniquen o logren una comprensión sobre

un fenómeno. Así, los medios que superan los marcos de referencia, aclaran o no

dejan espacio a las ambigüedades o incertidumbre son más ricos, mientras que

aquellos que requieren más tiempo de interacción o que dejan espacio a

ambigüedades se consideran más pobres (Daft & Lengel,

1986). Se plantean algunos criterios para hacer esta clasificación, a saber: a)

el acceso instantáneo a la información; b) la capacidad que posee el medio para

entregar señales múltiples, tales como los gestos físicos, la inflexión de la

voz, el tono; c) la utilización de un lenguaje natural; d) el carácter personal

del medio (Daft & Lengel, 1986). Por lo tanto, de

acuerdo con la clasificación que hace la MRT, la comunicación cara a cara es la

más efectiva y rica en el acto comunicativo, ya que cuenta con –y ejecuta a

cabalidad– cada uno de los puntos antes mencionados; mientras que el correo

electrónico, foco de este análisis, se encuentra en el otro extremo, dado que,

en la génesis de la teoría, se consideraba escueto, unidireccional y

asincrónico.

De

acuerdo a la calificación original que da la MRT, los usuarios del medio

podrían considerar al correo electrónico como un componente dentro de la Teoría

de la Aguja Hipodérmica (Lasswell, 1927) pues considera al receptor del mensaje

como una audiencia pasiva dentro de un contexto de información masiva (correos

masivos destinados a informar respecto de resoluciones o a asignar tareas

institucionales, a modo de ejemplo); no obstante, esa información masiva

siempre busca una respuesta, que, en los últimos años, se ha hecho más y más

inmediata, dejando la asincronía y la pasividad del receptor cada vez más

obsoleta (Puerta & Sánchez, 2010).

Otras

teorías que pudieran considerar al correo electrónico como un canal de

comunicación lineal, unidireccional y asincrónico son el Modelo de Comunicación

de Shannon y Weaver (1948) y el Modelo de Comunicación Lineal (SMCR) de Berlo (1960); sin embargo, en vista de que los modelos se

desarrollaron incluso antes o en los albores de la invención de la tecnología,

no podrían ajustarse a las interacciones uno a uno que en la actualidad

representan los correos electrónicos dentro de una institución de todo orden.

La

selección de un canal comunicativo efectivo para transmitir el mensaje que se

quiere entregar dentro de cualquier organización es un asunto debatible (ShockleyZalabak, 2009); si bien, la selección del canal

oportuno y efectivo para el propósito comunicativo que se pretende lograr es

crucial. «El seleccionar un canal por sobre otro puede comunicar actitudes

sutiles e importantes tanto del receptor del mensaje como del mensaje en sí

mismo» (Shockley-Zalaback, 2009, p. 36). Es más, una

selección inapropiada del canal por el cual se enviará el mensaje puede dañar

una relación comunicativa (Ledbetter, 2014).

Respecto

de lo anteriormente señalado, la Teoría de Procesamiento Social de la

Información (SIP) desarrollada por Pfeffer y Salancik

(1978) establece que los individuos toman sus propias decisiones y desarrollan

actitudes en contextos sociales determinados. Por tanto, notaremos que el uso

del correo electrónico como medio de comunicación efectivo y, eventualmente,

considerado como «rico» estará determinado por dichas decisiones y actitudes,

especialmente si aplicamos esta teoría que Prensky en 2001 denominó como

«nativos digitales», e incluso en los «inmigrantes digitales», pues la forma en

que estos interactúan con la tecnología también ha evolucionado en relación con

la comunicación.

La

comunicación mediada por computadora (CMC) (Herring,

1996) sitúa al correo electrónico en una balanza entre lo sincrónico y

asincrónico, ya que depende tanto del emisor como del receptor, obedeciendo a

una comunicación bidireccional; sin embargo, le otorga gran puntuación en

términos de durabilidad debido a que los mensajes son guardados por ambas

partes en el proceso comunicativo. Por otra parte, en las últimas décadas se

plantea la flexibilidad multimodal de este medio de comunicación como uno de

sus beneficios; ya no es únicamente texto, ahora puede incluir imágenes, audio,

e incluso video (Puerta & Sánchez, 2010). Por consiguiente, esta nueva

flexibilidad multimodal debería aumentar el valor del correo electrónico de

acuerdo a la Teoría de la Riqueza de los Medios.

Discusión

Como ya

se ha presentado anteriormente, la MRT planteada en 1986 posiciona a las

comunicaciones cara a cara como las más ricas y efectivas, mientras que las

comunicaciones mediadas por tecnología como el teléfono, correo electrónico,

carta, memos, folletos, posters, etc. se encuentran en el espectro más pobre.

Un punto a discutir respecto de la MRT es que, ya que fue desarrollada en la

década de los ochenta, esta ha sufrido algunas críticas en relación con su

clasificación de los medios. Una de ellas ha apuntado a la desigualdad en el

acceso a los medios; la masificación transversal de los medios electrónicos en

la sociedad y, en especial, del correo electrónico, no se produce sino hasta

finales del siglo veinte y principios del veintiuno. Por lo tanto, en este artículo

se indica que la evolución y masificación tecnológica hace necesario un

replanteamiento del posicionamiento del correo electrónico, en particular,

dentro de la clasificación que en un principio recibió en la teoría de la

riqueza de medios.

Se han realizado

varios estudios que confirman que entre más rica la tecnología, más eficiente

será en la transferencia de información y, por lo tanto, que llevará a niveles

de satisfacción y desenvolvimiento más altos (Bülow

et al, 2016; Martz & Reddy, 2005).

La Teoría

de Estructuración Adaptativa (Adaptive Structuration Theory, AST) propone que el emisor de

cualquier mensaje busca formas alternativas a las convencionales para enviar

señales de su intención comunicativa; dicha acción se conoce como «apropiación»

y hace referencia a la manera en que un grupo hace una adaptación de las

estructuras para su propio uso (Gopal et al, 1993). Ejemplo de lo anterior es

el uso de cursivas, comillas, negritas, mayúsculas, fuentes o incluso

emoticones, estos harán posible, en la medida en que sean utilizados, expresar

emociones (Martz & Reddy, 2005). De hecho, la

posibilidad de enviar imágenes, audios y videos por medio de correo electrónico

ratifica la «apropiación» que hace el emisor de la estructura de la herramienta

e-mail.

En

consecuencia, la evolución de la tecnología, junto a la apropiación que realiza

el emisor del correo electrónico, plantea una nueva visión sobre la riqueza del

canal. El correo electrónico representa una herramienta de comunicación

flexible y versátil que ha transformado la manera en que las personas se

conectan y colaboran en el entorno digital contemporáneo. Según Pinilla-Gómez

(2020), el correo electrónico facilita una comunicación rápida y eficiente,

permitiendo a los individuos intercambiar mensajes de manera instantánea,

independientemente de su ubicación geográfica. Esta capacidad para superar

barreras temporales y espaciales ha sido fundamental para el crecimiento de la

colaboración global en diversos campos, desde la investigación académica hasta

el comercio internacional (Castells, 2003). Además, el correo electrónico

ofrece una flexibilidad sin precedentes en términos de formatos de mensaje, lo

que posibilita a los usuarios compartir texto, imágenes, archivos adjuntos e

incluso enlaces a recursos externos. Esta versatilidad ha hecho del correo

electrónico una herramienta indispensable tanto en el ámbito personal como

profesional, brindando una comunicación adaptada a las necesidades y

preferencias de los usuarios o de sus instituciones en el mundo digital actual.

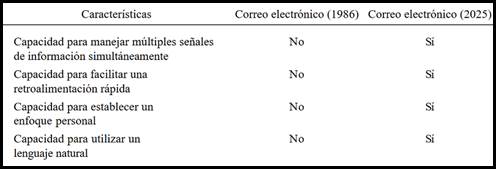

La Tabla 1 muestra una comparación de las características del correo

electrónico desde los criterios de jerarquía planteados originalmente en 1986

por Daft y Lengel y el estado actual del medio.

Características que determinan la riqueza de un medio según la Teoría de la Riqueza de los Medios

Como se puede apreciar, el cambio entre 1986 y 2025 es notable. A

considerar:

a.

Capacidad de manejar múltiples señales de información

simultáneamente: la evolución

tecnológica ha posibilitado la aplicación multimodal del medio (imágenes,

audios, videos, emoticones, etc.) (Puerta & Sánchez, 2010).

b.

Capacidad para facilitar una retroalimentación rápida: los dispositivos móviles han generado que el acceso

a la comunicación esté, literalmente, en la palma de la mano a través de la

descarga de la aplicación de la plataforma de correo electrónico preferida. La

respuesta inmediata está en la decisión del interlocutor (Puerta & Sánchez,

2010).

c.

Capacidad de establecer un enfoque personal: la masificación y naturalización de la tecnología ha

producido que cada interlocutor haga una «apropiación» del medio (Gopal et al,

1993).

d.

Capacidad para utilizar un lenguaje natural: cada interlocutor adapta su lenguaje respecto de la

intensión comunicativa que tiene con su interlocutor (Ledbetter,

2014).

Un

fenómeno comunicativo que se ha experimentado a nivel institucional es el de la

confirmación de actos comunicativos dados en la conversación cara a cara por

medio del correo electrónico (Braun et al., 2019). El hecho de que el e-mail deje un registro permanente,

oficializa diálogos que, de otro modo, podrían perderse o ser tergiversados (Bülow et al., 2016). En otras palabras, el ámbito de la

ambigüedad que se pudiera generar en la comunicación sufre una merma, ya que

todos los intervinientes tienen acceso al mismo texto y a revisarlo cuantas

veces estimen conveniente, sea en forma inmediata o posterior. Por ello, luego

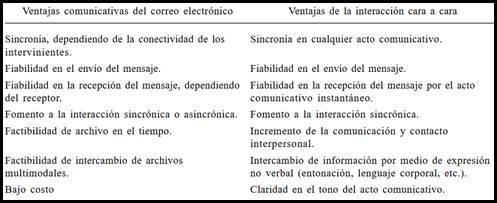

de una extensa revisión bibliográfica, la Tabla 2 presenta una comparación de

las ventajas de ambos medios, correo electrónico e interacción cara a cara.

Ventajas comunicativas de dos medios de comunicación, 2025