Banalizar el humor y naturalizar el estereotipo:

incidencia de los memes en narrativas

de xenofobia, machismo y narcocultura

Trivialising

humour and naturalising stereotyping: The impact of memes on narratives of

xenophobia, machismo, and narcoculture

Jaime Andrés Wilches Tinjacá

Correspondencia: jwilches@poligran.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-4425-9394

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano,

Colombia.

Angie

Carolina Cicua Castro

https://orcid.org/0009-0005-1201-6450

Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

Colombia.

Mario Esteban Salamanca López mario.salamanca917@educacionbogota.gov.co

https://orcid.org/0000-0003-0496-6702

Secretaría de Educación del Distrito Capital, Colombia.

DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.01

Recibido:

01/10/2024

Aceptado:

31/01/2025

Para citar

este artículo:

Wilches, J. A., Cicua, A. C., &

Salamanca, M. E. (2025). Banalizar el humor y naturalizar el estereotipo:

incidencia de los memes en narrativas de xenofobia, machismo y narcocultura. Correspondencias & Análisis, (21),

13-47. https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.01

Resumen

En la

actualidad, la revolución digital ha posicionado el meme como una manifestación

de humor que construye y refleja visiones del mundo que habitan en los

imaginarios colectivos de las comunidades que los comparten y viralizan. En

este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo analizar 300 memes

obtenidos de las operaciones algorítmicas de Google Imágenes en torno a tres

temas específicos: la xenofobia, el machismo y la narcocultura. Se empleó una

metodología basada en la codificación de narrativas meméticas, lo cual permitió

desglosar la forma y el mensaje de cada pieza comunicativa en función de su

estructura, intertextualidad, intención, retórica del humor, relato y personaje

protagonista. Los resultados indican que los memes, dentro de su naturaleza

textual y visual, son utilizados tanto para ridiculizar o reforzar

estereotipos, como para denunciar problemas sociales complejos dentro de

contextos determinados. La discusión cuestiona el papel de las instituciones y

plataformas digitales en la regulación de discursos que circulan de los memes,

especialmente cuando estos refuerzan narrativas problemáticas o promueven la

discriminación. La investigación subraya la necesidad de avanzar hacia procesos

de alfabetizaciones meméticas, que eviten subestimar el rol de estas piezas

comunicativas que, mimetizadas en el humor, pueden reproducir identidades

proclives a discursos de odio, exclusión y apología de la ilegalidad.

Palabras clave:

memes, humor, migración, narcos, feminismo, redes sociales, estereotipo

Abstract

Nowadays, the digital revolution has positioned the

meme as a manifestation of humour that constructs and reflects worldviews that

inhabit the collective imaginaries of the communities that share and viralise

them. In this sense, the present study aims to analyse 300 memes obtained from

the algorithmic operations of Google Images around three specific themes:

xenophobia, sexism (machismo), and narcoculture. A method based on the coding

of memetic narratives was employed, which enabled us to break down the form and

message of each piece of communication in terms of its structure,

intertextuality, intention, the rhetoric of humour, narrative, and main

character. The results indicate that memes, within their textual and visual

nature, are used both to ridicule or reinforce stereotypes but can also serve

to denounce complex social issues within the selected contexts. The discussion

questions the role of institutions and digital platforms in regulating

discourses that circulate through memes, especially when they reinforce

problematic narratives or promote discrimination. The research underlines the

need to move towards processes of memetic literacies, which avoid

underestimating the role of these communicative pieces that, mimetised in

humour, can reproduce identities prone to discourses of hate, exclusion, and

apology for illegality.

Keywords: memes, humour,

migration, narcos, feminism, social

networks, stereotype

Introducción

Las

formas de expresar percepciones, ideas y opiniones sobre individuos, comunidades

e idiosincrasias constituyen uno de los problemas más complejos de estudiar en

el campo de la comunicación, pues siempre se corre el riesgo de lanzar

prejuicios basados en los sesgos axiológicos del investigador o de estructurar

modelos de análisis que distan de las cotidianidades en las que han sido

construidas las representaciones sociales.

Esta

problemática se ha acrecentado con la complejización de las poblaciones, la

ruptura de las ideas homogéneas de nación y la inminente aceleración de las

rutinas, que hacen imposible entrar en indagaciones a profundidad sobre las

motivaciones que llevan a un grupo social a la inserción de una práctica o

comportamiento. Apenas queda tiempo y espacio para interiorizar algunas ideas

que permitan la coexistencia en comunidad, donde la revolución digital se

oferta como un traductor simplista, pero efectivo y amigable (Gagnier, 2011).

De esta

situación emergen dos escenarios: el primero, de conflictividad y guerra; y el

segundo, de tomar el humor como recurso para la caricaturización. En los dos

casos se presenta el problema de la exacerbación, pues si bien los conflictos y

diferencias son parte de la naturaleza humana, su inadecuado tratamiento lleva

a escenarios de exterminio, genocidio e intolerancia a la diferencia, y en el

segundo caso, acarrea burla, estereotipación y naturalización de rechazo a la

otredad (SolaMorales et al., 2022).

Para el

caso de esta investigación, se ha tomado el segundo recurso por ser uno de los

elementos que se han consolidado en la revolución de las tecnologías de la

información, y que tiene el peligro de no presentarse como un ejecutor de

violencia directa, pero sí de naturalizador de

violencias simbólicas y silenciosas que van instaurando álgidos panoramas de

rechazo y extremismos ideológicos.

En otras

palabras, mientras las guerras mediadas por la declaración de ejercicios de

violencia directa concitan el interés de los medios de comunicación e incluso

de analistas políticos y activismos sociales, no suele suceder lo mismo con los

recursos asociados al humor, pues normalmente se ven como lenguajes

inofensivos, que hacen parte de la cultura popular o, aún más preocupante, como

objetos de estudio superficiales y sin un estatuto epistemológico que los

respalde (Johnson, 2007).

Así pues,

este artículo tiene dos objetivos: el primero, aportar a la prolija literatura

que se ha interesado por identificar las zonas grises en las que el humor

termina naturalizando ejercicios de exclusión, eliminación de la diferencia y

homogeneización cultural (Amossy & Pierrot,

2020); y el segundo, identificar cómo el meme se convierte en la pieza

comunicacional que relaciona de manera emergente el enraizamiento de discursos

que pretenden contrarreformar luchas sociales frente a problemáticas que

escapan del espectro de regímenes de visibilidad (dominados por el ejercicio de

violencia directa y rutinización de problemas como desempleo, salud y

educación).

Los casos

seleccionados no se pretenden abordar desde una perspectiva teórica pues se

reconoce que existen estudios que han hecho esfuerzos loables por posicionar el

debate (Andrade, 2014; Bolívar & Fontaines-Ruiz,

2021; León & Villaplana-Ruiz, 2022). No obstante, se han escogido porque

constituyen parte del espectro de valores en los que existe polémica y preocupación

de parte del ciudadano de a pie (MilaMaldonado &

López-Díaz, 2024), que ante la falta o ausencia de políticas públicas que

transformen o hagan pedagogía, terminan siendo interpretadas desde los

lenguajes meméticos.

En el

caso de la xenofobia se ha puesto énfasis en la situación de los ciudadanos

venezolanos, entendiendo que no es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica y que

se está reproduciendo en distintas latitudes. Para el caso del machismo, se

tomó como referencia la proliferación de esta práctica como una forma de

relativizar las luchas de distintos grupos feministas (de ahí que la primera

hipótesis que surge sea que los memes tienden a no diferenciar los diferentes

espectros, sino solo a hiperbolizar los desaciertos de ciertas acciones que forman

parte de las normales fisuras que pueda tener cualquier lucha reivindicatoria).

Y para finalizar, el caso de la narcocultura como discurso que ha trascendido a

la región, y en la que se han consolidado modos de vivir y pensar que legitiman

ordenamientos ilegales, riesgosos, y coercitivos, pero efectistas en la

provisión de necesidades básicas (empleo, prestigio, reconocimiento social en

la comunidad).

El

meme como unidad de análisis cultural y político

Durante

las primeras décadas del siglo XXI es posible observar una complejización

constante de los canales de comunicación. La sociedad contemporánea que

promueve este proceso donde coexisten múltiples fuentes de información,

emisores y expansiones narrativas establece entre los sujetos conexiones intermediadas

por medio del mundo digital.

Estas

conexiones tienen múltiples efectos en la forma de socializar de las personas,

enmarcan su visión del mundo y crean significado (Jenkins, 2014). Algunas de

estas formas tienden hacia consumos inconscientes potenciados por la amplia

variedad de información que se encuentra en internet, difundidas sin sustento

de tipo científico o epistemológico; mientras que, en otras situaciones se

aprovecha la interconexión entre vida digital, sociedad y tecnología para

establecer nuevos puntos de partida sobre los cuales analizar la realidad.

En todo

caso, como lo menciona Mukhtar et al. (2024), existe al menos una serie de

certezas, entre las cuales se puede destacar que, en primer lugar, las

sociedades han devenido cada vez más conscientes de su dependencia de la

tecnología como articuladora de la comunicación masiva, las conexiones entre

distintos lugares del mundo, y la necesidad creciente de inmediatez y

velocidad. En segundo lugar, es preciso reconocer que la forma de acceder a la

tecnología plantea retos y diferencias entre los usuarios que han desarrollado

habilidades para filtrar la información que existe en la red y que, a su vez,

son capaces de crear contenido, programar o están –por decirlo de alguna

manera– alfabetizados en el mundo digital; y quienes, principalmente consumen

sin un conocimiento mayor de la relación entre los individuos, los datos, la

comunicación y el poder.

En tercer

lugar, no es posible dejar de lado o negar que las redes sociales como espacios

relevantes para la integración sociocultural, así como el uso de internet para

organizar actividades laborales y educativas, acercamiento entre personas,

promoción de actividades de entretenimiento e incluso articulador de la

sexualidad ha sido reforzado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19; y

este punto de no retorno obliga a analizar las formas en que el mundo digital

influye sobre el mundo material y viceversa (Juárez, 2022; Salamanca, 2021).

Con estos

planteamientos, aproximarse a las variadas expresiones culturales y políticas

de la red permite preguntarse cuáles son algunas de las que han tenido mayor

capacidad de reproducción y las que a pesar de su aparente inmediatez, son

menos efímeras en función de su duración temporal (Humaini

& Satyo, 2024). Entre estas, el meme como unidad

de información ha sido identificada como una parte del ecosistema de la red que

se mantiene constante por su versatilidad, replicabilidad y facilidad de uso,

tanto para la expresión de ideas como para la generación de nuevos

significados.

En el

escenario conceptual, la idea de meme puede ser rastreada hasta la propuesta de

Dawkins desarrollada en 1976 en el libro El

gen egoísta, donde se podría definir al meme como una unidad cultural que

tiene la capacidad de viralizar información gracias a su facilidad de difusión,

trasmisión y replicabilidad. Este acuerdo conceptual es posible observarlo en

gran parte de la producción académica sobre memética y análisis socioculturales

del meme que plantea un punto de partida para el acercamiento a su análisis

(Antón, 2020; Arailopoulos et al., 2024; Castiblanco

& Wilches, 2022; Mijangos-Fuentes & Santillán-García, 2023; Salamanca,

2021).

De forma

complementaria, el meme podría tener también un antecedente histórico observado

por Winckler (2019) quien relaciona esta forma de expresión sociopolítica a las

sátiras en tinta que se remontan a los siglos XVI y XVII, cuando la opinión

popular incide en la percepción de problemas políticos de la esfera pública. En

este sentido, el humor del meme, sus montajes y caricaturización de la realidad

se vincularían de manera temprana a la política, gracias a la existencia

histórica de la sátira. Siguiendo a Juárez (2022) citando a Lissack

(2004, p. 50) el meme no se limita a una réplica cultural o política, en vez de

ello establece que:

En el 2004, Michael Lissack fue el primero en

hablar de los memes, más allá de replicadores culturales y los presentó como

unidades que trabajaban desde la memoria de los receptores del mensaje, pues no

sólo repiten, sino que son capaces de recordar y crear significados, sobre todo

los que son muy relevantes en el individuo. Para Lissack:

«El meme es un representante de una cultura, en la cual fue desarrollado y

sobre la que se basa un proceso comunicativo». (p. 219)

Este

hallazgo y redefinición del meme marca un hito porque muestra cómo los sentidos

sobre el mundo son construidos socialmente, es decir, se habla de un proceso de

semiosis donde las narrativas y signos cargados en la red alcanzan niveles de

difusión extraordinaria al hacer que los sujetos se sientan identificados o se

vuelvan partícipes de las escenas que expone el meme. En este sentido no

solamente replica la idea original, sino que produce significado en el camino

de su difusión, es un signo que adquiere significado social a partir de su

tránsito en la red, pudiendo determinar a los interpretantes, pero también

accionándolos a agregar, colaborar, replicar o resignificar el contenido

(Cover, 2022).

Se

entiende, entonces, al meme (de imagen fija, también pueden ser GIF, vídeos o

expresiones de otra clase) como una unidad con información político cultural

que puede ser modificada por quienes la difunden facilitando su comprensión,

variando su significado o creando sentido a partir del uso del montaje (Winckler,

2019), fotografías históricas, capturas de películas. Así como el humor y la

sátira son parte de la arquitectura de internet y su reproducibilidad

exponencial es elevada, se configuran como artefactos autónomos de expresión en

el mundo digital que funcionan como una interfaz que organiza información y

aporta a los procesos de sentido (Cuichan-Arias & Plaza-Trujillo, 2020;

Saldívar & Rubio de los Santos, 2022).

Los memes

se enmarcan en la teoría memética y la cibercultura y proponen expresiones

narrativas que implican acervos estéticos y políticos a través de la

integración de lo tecnológico-digital-social, teniendo la capacidad de difundir

imaginarios, representaciones y estereotipos de la cotidianidad (Drakett, et

al., 2018). Mijangos-Fuentes y Santillán-García (2023) consideran que el meme

es una construcción a través de la imagen, de la visión de mundo de un

individuo, y que esta se mediatiza y se refuerza por medio de la comunicación

intersubjetiva, sirviendo en algunos casos como referencia para la construcción

de modelos culturales e imaginarios políticos.

Como

aporte a la definición de meme construida aquí, las autoras Mijangos Fuentes y

Santillán-García (2023) establecen que:

Los memes se pueden definir como «un dispositivo virtual que transfiere

información de una persona a otra y con una intencionalidad determinada. Los

memes, casi siempre, están compuestos por una imagen y un breve texto; y,

regularmente, el mensaje que contienen es irónico». Por consiguiente, los memes

se trasforman en el elemento discursivo que persigue un impacto social en tres

elementos básicos: (a) en una determinada comunidad o ciberespacio, en donde

los miembros de dicho sitio comparten la realidad mostrada por el meme; (b) en

un contexto o acontecer histórico; y (c) sobre un hecho real. Cabe mencionar

que el efecto irónico en las representaciones de los enunciatarios y en la

construcción de la cultura de los internautas posee un carácter de alto impacto

y rapidez por su componente pegajoso, burlesco y cómico. (p. 2)

En su

dimensión política, el meme forma parte del repertorio de movilización social y

ciberactivismo y se consolida como una expresión constante en la cultura

política contemporánea. Para Castiblanco y Wilches (2022) el meme se

caracteriza por tres planos: el icónico, el semántico y el humorístico.

Sin

embargo, Arailopolous et al. (2024) fortalecen la idea de que el meme en la

actualidad se encuentra en constante evolución y no se limita a las piezas

comunicativas de imagen fija, explicando que:

Memes can take various forms,

such as images, GIFs, videos, or sometimes plain text. Most frequently, they

are multimodal, combining text with images, and convey humorous or relatable

content. They often contain references to current events and viral phenomena.

Memes can often be harmful and contribute to the spread of hate speech and

misinformation. (p. 1)

Siguiendo

con Arailopolous et al. (2024) se reconoce y adapta una tipología de los memes

basada en el análisis de la ubicación del texto y del tipo de imagen,

sintetizándolos en cinco clases, replicadas aquí:

1)

Macros de imagen (Images macros): se caracterizan por uso del

texto en la parte inferior y/o superior del recuadro, mientras que en el centro

hay una imagen. La categorización en este caso se realizó con respecto a la posición

del texto.

2)

Etiquetado de objetos (Object labeling):

esta clase de meme no tiene una posición de texto fija o estática, en vez de

ello, las palabras se posicionan sobre un objeto o personaje en la imagen,

etiquetándolo. Puede tener la intención de modificar la interpretación de la

escena presentada, que sin el texto tendría un significado distinto.

3)

Capturas de pantalla (Screenshots): se

establece como una de las que han tenido auge y popularización reciente e

implican una captura de alguna red social, comúnmente Twitter/X que se postea

en otra red social. Igualmente, las capturas pueden proceder de cualquier otra

fuente.

4)

Texto fuera de la imagen

(Text out of image): en esta categoría, el contenido textual del

meme se encuentra por fuera de la imagen. Puede tener un fondo de color negro o

blanco, así como estar encuadrado en una viñeta.

5)

Imágenes divertidas (Funny images): la

clasificación final alude a imágenes que poseen poco texto, o no tienen texto

en absoluto. Contrario a esto, hace referencia a fotografías editadas de manera

creativa que representan escenarios humorísticos para los usuarios de internet

o también fotografías de escenas cotidianas que pueden parecer graciosas, poco

probables o peculiares.

Además,

los autores reconocen que día a día se actualizan las bases de datos de memes,

lo que genera una diversificación en la tipología presentada anteriormente y

que la clasificación previa sea solamente una forma de analizar la

heterogeneidad de los memes que se encuentran en un proceso de cambio del que

emergen nuevas formas de presentarse.

La

transformación constante de los memes implica, asimismo, la consolidación de

herramientas conceptuales cada vez más refinadas para su investigación. Si

bien, su constante cambio puede hacer que definirlos se torne más difícil,

también hace que su transformación progresiva permita potenciar estrategias de

comunicación horizontal donde se encuentren patrones relacionados con las

dinámicas sociales contemporáneas.

Para la

presente investigación, el meme se sintetiza como un artefacto del mundo

digital que tiene el potencial de catalizar procesos de semiosis donde se

configuran visiones del mundo con efectos culturales y políticos. Su capacidad

para expandir narrativas y su difusión exponencial lo mantienen como un elemento

constante de la arquitectura de la cibercultura y es una muestra de las

heterogéneas relaciones entre sujeto, sociedad, tecnología y ciencia, capaz de

promover crítica social o consumos de bajo significado como el shitposting teniendo efectos diferenciados

en la población en función de sus intereses, interacciones sociales y

alfabetización digital.

Metodología

En

relación con la construcción metodológica, se buscó seguir una línea

investigativa entre las narrativas iconográficas que se dieron en pandemia

(Castiblanco & Wilches, 2022) y las que surgieron después del

confinamiento, que es lo que se pretende analizar en el presente artículo. Por

lo anterior, se seleccionaron memes sobre tres temas a través del buscador

Google Imágenes de manera aleatoria, con las palabras: venezolanos, machismo y

Pablo Escobar, en el periodo de tiempo pospandémico, entre 2022 y 2024 con

corte en el mes de junio.

Se

decidió utilizar la herramienta Google Imágenes, dado su reconocimiento como

uno de los diccionarios visuales más amplios y accesibles a escala global

(Jiménez Sánchez et al., 2021). Esta plataforma ha demostrado ser una

herramienta digital valiosa en el ámbito educativo, tanto para docentes como

para estudiantes, debido a sus funciones de búsqueda y su capacidad para

recopilar imágenes en cuestión de segundos. No obstante, su uso ha suscitado

preocupaciones en torno a cómo se utiliza este buscador y la necesidad de que

los usuarios posean una alfabetización mediática mínima para evaluar

críticamente los recursos que se extraen de sus búsquedas (Alfonso-Ferreiro

& Gewerc, 2018). Esto se debe a que el contenido de Google Imágenes es

generado y alimentado por los usuarios, lo que implica que, de manera

inadvertida, sus resultados pueden reflejar sesgos y estereotipos

(Jiménez-Sánchez et al., 2021; Pochintesta & Baglione, 2023).

Al

considerar que Google Imágenes puede reflejar expresiones particulares en sus

resultados, se eligieron los tres temas previamente mencionados debido a su

crecimiento y transformación durante y después de la pandemia. En primer lugar,

la figura del «narco» que ha sido idolatrada y legitimada a pesar de su

carácter ilegal, con personajes como Pablo Escobar que adquieren un estatus de

ícono pop o incluso de figura religiosa en redes sociales (Rincón &

Andrade, 2022). En segundo lugar, el fenómeno de la violencia de género que se

intensificó durante la pandemia, exacerbando las condiciones que propician el

abuso hacia las mujeres, una tendencia recurrente tras desastres naturales,

guerras o crisis humanitarias (Chaparro & Alfonso, 2020). Por último, la

migración venezolana que fue una de las poblaciones más vulnerables durante la

pandemia (Pardo, 2020), además de enfrentar un incremento en la xenofobia y ser

utilizada como chivo expiatorio para los problemas estructurales de Colombia (Barandica, 2020).

El tipo

de investigación fue descriptivo e interpretativo, con un enfoque cualitativo.

Se adaptó la propuesta de categorización de memes que plantea Sola-Morales

(2020) en la que cruza varios tipos de categorización por varios autores, y

finaliza con seis codificaciones finales: estructura, intertextualidad,

intención, retórica del humor, narrativa o storytelling y personaje

protagonista.

El corpus[1]

del trabajo de análisis constó de 300 memes en total recogidos de Google

Imágenes por medio de la búsqueda de palabras, en la que cada una representa un

tema central: venezolanos, machismo y Pablo Escobar. La selección de las

imágenes se realizó de manera aleatoria y para cada asunto principal se asignaron

equitativamente 100 memes. Se seleccionaron los primeros 100 memes que el

buscador arrojó, cumpliendo con los requisitos de estar comprendidos entre 2022

y 2024, no estar repetidos y reconocer que después de los 100 memes se generaba

una saturación, en la cual ya no se obtenían memes ni información nuevos

(Benjumea, 2015).

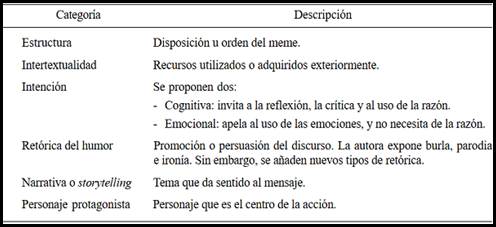

Nota. Elaboración propia a partir del modelo de Sola-Morales (2020).

Resultados

Estructura

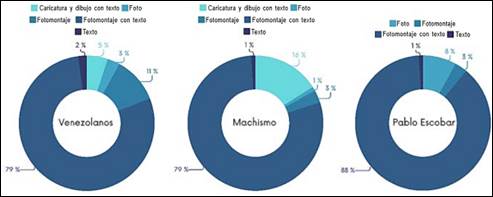

Los

resultados en las tres categorías mostraron la prevalencia del fotomontaje con

texto, siendo la principal estructura utilizada para la realización de los

memes (Figura 1), al mismo tiempo que la estructura menos utilizada fue el

texto solo.

Figura 1

Aunque no hay diferencias significativas entre un tema

central y otro, existen aspectos a resaltar, como la ausencia en general del

recurso de caricatura o dibujos en el tema de Pablo Escobar Gaviria; ello

ocurrió porque tenían al protagonista tan visualizado en los personajes

(actores) reales, que una caricatura no se asemejaba a las personificaciones en

la vida real de Pablo Escobar[2]

(Memes de Pablo Escobar, imagen 1). También, se observó al comparar el tema de

machismo y venezolanos, que los memes de machismo tienen un mayor abordaje con

dibujos y caricaturas al no encontrar un icono general.

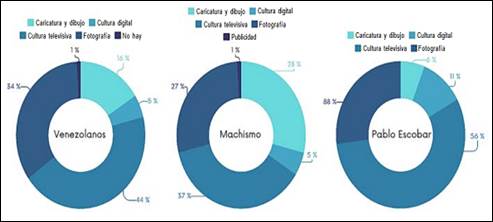

Intertextualidad

En esta codificación resalta que la mayoría de la

extracción de intertextualidad se da por fragmentos o imágenes de la cultura

televisiva y la fotografía. Sin embargo, el tema de machismo sobresale, en

concordancia con la anterior codificación observada, al presentar un mayor número

de caricaturas y dibujos, que equivalen a más de la cuarta parte de los memes

analizados.

Resultados de la intertextualidad en los memes de los temas centrales

La

cultura digital, aunque no destaca precisamente en ninguno de los tres temas centrales,

sí se observó un meme en particular creado a partir de la IA. Es relevante en

tanto que abre conversaciones entorno al uso de la IA en las imágenes

iconográficas (en este caso el meme) y a la función que los cibernautas dan a

las herramientas de inteligencia artificial para crear recursos (Memes de Pablo

Escobar, imagen 52).

Intención

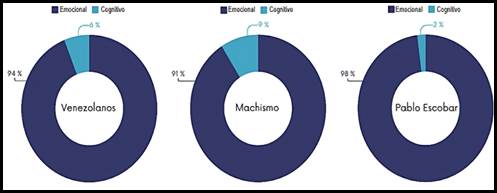

comunicativa

Se hace

evidente que la evocación de las emociones dentro de los memes fue lo que primó

en los tres temas centrales (Figura 3). Esto no impresiona en tanto que los

asuntos tratados manejan mayoritariamente sentimientos de toda índole. Por el

lado de los venezolanos, se activa la parte emocional que mueve el odio hacia

el diferente, la xenofobia al migrante recién llegado y los esterotipos

que se le atribuyen en torno a la seguridad y las condiciones socieconómicas y

cutlurales. En el tema del machismo, entendido como lo señala Arteaga-Barba et

al. (2020) «defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre

la mujer; en él se exaltan las cualidades masculinas, como agresividad,

independencia y dominancia, mientras se estigmatizan las cualidades femeninas,

como debilidad, dependencia y sumisión» (p. 46). Este último señaló dos

caminos: los memes como catalizadores de la violencia hacia la mujer, llenos de

insultos y parte de la cultura digitial con sentido

político y culturales (García-González & Guedes, 2020), o como respuesta al

machismo y en defensa del movimiento feminista. Por su parte, Pablo Escobar,

evocaba el narcopopulismo y la idolatría a la vida

del narco.

Resultados de la intención en los memes de los temas centrales

Se acentúa

en el tema central del machismo que, aunque prevalece al igual que los otros,

el factor emocional y el cognitivo no llegan al 10 % de los memes, destacó al

ser el más alto de los tres temas. Lo anterior podría estar justificado, porque

en los casos de violencia y maltrato a la mujer suele haber una crítica más

profunda o con una inferencia menos a la burla (Memes feminismo, imagen 3), lo

cual lleva a la creación de memes tipo denuncia, en oposición al caso de los

temas de los venezolanos y la figura de Pablo Escobar.

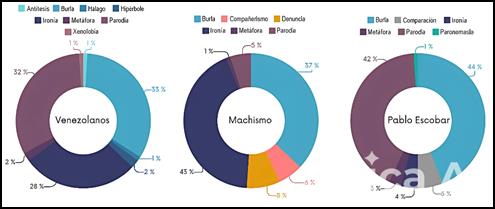

Retórica del humor

Este ítem

en comparación con los anteriores muestra más variedad, y deja entrever tintes

de los diferentes tipos de retóricas y discursos a partir de los que se

movilizan los sesgos de las imágenes. Lo primero es que la burla se presenta

como una constante dentro de los asuntos principales, al ser la retórica la que

ocupa por lo menos un 30 % del total de los memes (Figura 4). Asimismo, lo

interesante viene en la distribución del tipo de retórica utilizada en cada

tema central.

En

primera instancia, en los memes de venezolanos destacan la ironía y la parodia,

manteniéndose en porcentajes casi iguales. Mientras que en el machismo solo

sobresale la ironía, pero tiene un nivel muy bajo la parodia, caso opuesto al

de Pablo Escobar, donde destaca la parodia, pero la ironía es bastante baja. Se

propone aquí una explicación, a modo de hipótesis sobre lo recolectado; en

primer lugar, tanto los memes de venezolanos como los de Pablo Escobar muestran

un alto porcentaje en parodia, que podría ser debido a que los dos poseen

figuras y representantes, como Nicolás Maduro o Pablo Escobar, que fácilmente

se pueden parodiar (Memes de Pablo Escobar, imagen 98), mientras que el

machismo no tiene un representante como tal y es una figura más dispersa.

En

segundo lugar, la ironía se presenta con un porcentaje más alto en el machismo,

al utilizarse con memes que no se expresan tan literales (Memes feminismo,

imagen 9) y de manera específica sobre el tema de la violencia hacia la mujer,

donde funciona un tipo de retórica como la ironía. Caso contrario, corresponde

a los memes de Pablo Escobar, al presentar la retórica de la ironía un

porcentaje notablemente menor a los memes de machismo, siendo una posible

explicación que el narcotráfico, la narcocultura y la delincuencia se presentan

de forma explícita.

Resultados de la retórica del humor en los memes de los temas centrales

Otro

elemento que se plantea a discusión es la gran cantidad de retóricas que se

pueden encontrar en los memes. Si bien, no es la finalidad del artículo

enumerarlas en un ejercicio minucioso, sí se encontraron algunas retóricas

–además de las principales que menciona la autora Sola-Morales (2020)–, que

pueden desembocar en otras líneas discursivas y de usos iconográficos de los

memes. Algunos ejemplos de ello, son la retórica de la metáfora, antítesis o

paronomasia (Memes a venezolanos, imagen 8).

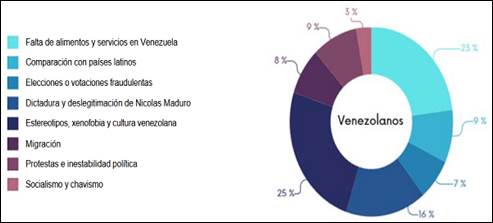

Narrativa o storytelling

Las

narrativas de los memes son distintas en los tres temas centrales, y cada uno

tiene sus particularidades. El tema central de los venezolanos (Figura 5),

destaca con una cuarta parte del total de los memes, que se refiere a

estereotipos como xenofobia o la cultura venezolana, con ejemplos asociados a

puestos de trabajo (mensajeros de Rappi) o a la seguridad

(ladrones) (Memes a venezolanos, imagen 3). Otra cuestión que resalta dentro

del análisis es la burla a la baja alimentación y carencia de servicios, así

como a la falta de recursos del vecino país, convirtiéndose en una constante

dentro de los imaginarios. Otra parte, se refiere al escaso reconocimiento y

representaciones burlescas de Nicolás Maduro sumado, también, a la poca

fiabilidad de las elecciones en Venezuela. Aspectos que sobresalen en los memes

restantes son la constante comparación con Argentina, al reconocer que vive un

tema de inflación alto, un recordatorio especial de las protestas vividas en

2017 en Venezuela y el continuo problema de la migración.

Resultados de la narrativa en los memes del tema central venezolanos

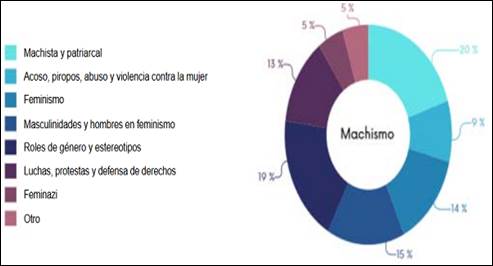

El asunto de los memes machistas lidera los

estereotipos y roles de género, casi en empate con la narrativa machista

(Figura 6). Sucede, en general, con esta categoría que, si bien en los memes de

venezolanos y de Pablo Escobar el fin es burlarse directamente de ellos, por

ejemplo, del venezolano y no cuestionarlo, no sucede lo mismo con los memes

machistas, porque una buena parte de burla es del machista y de sus acciones,

no de la mujer (Cicua & Calderón, 2023). Lo anterior es similar con la

narrativa feminista, algunos memes se burlan de las feministas, cuestionan

tipos de feminismos, pero también a los que se burlan o van en contra del

feminismo. De este modo, se encuentran investigaciones similares como la de

Collado-Campos (2023), Hernández, et al. (2022), Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2016) y Hernández (2020) que, a partir de los memes,

plantean un discurso contrahegemónico en respuesta al machismo, múltiples

violencias y defensa de los movimientos y marchas feministas.

Resulta

interesante en esta categoría el uso de varios conceptos que se encuentran en

la cultura digital: machirulo[3]

y feminazi[4] (Memes feminismo, imagen 32) y que se

han reproducido a través de medios digitales con efectos culturales y

políticos.

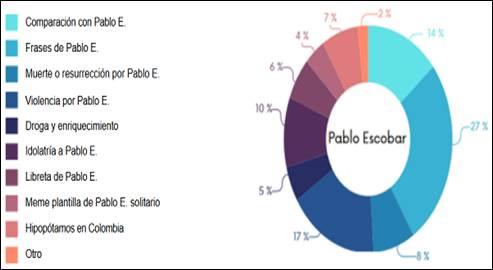

En los

memes de Pablo Escobar lideran las frases de Pablo Escobar, estas se utilizan a

modo de adaptar las frases célebres de las novelas y series a los contextos

cotidianos, en una posición de simular ser «narco» (Figura 7). Lo mismo ocurre

con las categorías de la libreta de Pablo Escobar (para matar a los enemigos) o

con la categoría de violencia, que por un lado realizaba la parodia de utilizar

la misma violencia que ejercía Pablo Escobar, o de recordar los contextos violentos

de los años ochenta en Colombia[5].

Un punto

que sobresale, y que al comienzo del apartado se menciona, es la idolatría y la

legitimación de los discursos narcopopulistas. Se

observa que hay quienes lo idolatran y que más que ser un «villano» en la

historia, se presenta como un salvador ante los aspectos problemáticos que

pueda atravesar Colombia (Memes de Pablo Escobar, imagen 27). De igual manera,

un tema como la inserción de los hipopótamos en la fauna de Colombia[6]

es una narrativa también concurrente.

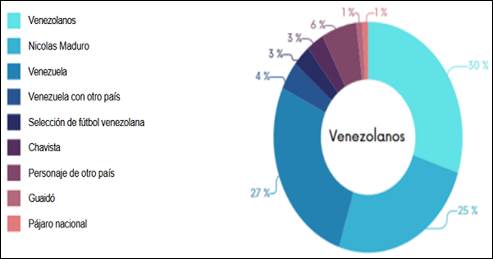

Personaje protagonista

En los tres temas centrales quedan definidos unos

personajes que se van presentando genéricamente en toda la iconografía

analizada. En los memes venezolanos, son ellos y la mención en general del

país, los protagonistas a nivel global a modo de burla del personaje (Figura

8). De igual manera, Nicolás Maduro ocupa un 25 %, en relación con la burla, se

le culpabiliza por la situación y se le cuestiona su representación en el país.

Los memes

restantes, aluden a elementos culturales de Venezuela como la selección de

fútbol o el pájaro nacional[7].

Además de la mención de los países latinoamericanos y personajes del respectivo

país (Memes a venezolanos, imagen 54).

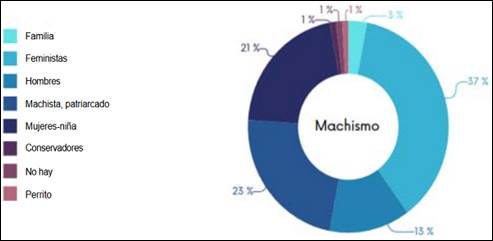

Los

personajes de memes machistas están conformados por un empate entre feministas,

machistas y mujeres (Figura 9). Por su parte, y como se mencionaba anteriormente,

se realizan bajo dos miradas: una, como burla hacia la feminista, y la otra,

como burla enfocada en el machista y apoyo a la mujer.

Resultados de los personajes principales en los memes del tema central machismo

Además, otros personajes también destacan como los

hombres, en una representación no expresa que es machista, pero sí cuestionando

o criticando su papel como hombres (Memes feminismo, imagen 88).

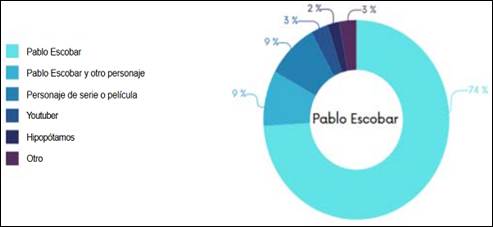

Por último, en los personajes de memes de Pablo

Escobar, fue claramente Pablo Escobar, el personaje representado en su mayoría

por las figuras novelísticas o de series (Figura 10).

Resultados de los personajes principales en los memes de Pablo Escobar

Los memes que no tenían a Pablo Escobar como

protagonista incluían a personajes de series y películas, o personajes de la

cultura digital como los youtubers, o los hipopótamos, en el contexto y

relación que tienen con el narco colombiano (Memes de Pablo Escobar, imagen

40).

Discusión

Los

resultados de la investigación sugieren que la interpretación del meme está

sometida a una estandarización que es fácilmente replicada por herramientas

digitales y de inteligencia artificial (Schmid, 2023). El boom del meme a partir de modelos de lenguaje natural ha generado

distintos efectos en la sociedad. Entre ellos, se destaca cómo estas piezas

comunicativas terminan desbordando los límites éticos de la modelación de

lenguajes y su instrumentalización para perpetuar mensajes de odio (Aranda,

2024), noticias falsas, xenofobia, racismo, apología del crimen y

naturalizaciones de la ilegalidad como sistema de vida (Weidinger

et al., 2021).

Aunque no

es objeto central del artículo, las críticas a la estructura informativa de los

memes, debe motivar, como lo sugiere Fraticelli

(2022), un examen a profundidad de los estudios que abordan el fenómeno y

terminan ubicándolo de manera exclusiva en el plano del humor o de la

ingenuidad del sentido común. Los resultados evidencian que nada está más lejos

de esta realidad, y que, ante la ausencia de espacios públicos de reflexión,

esos mecanismos de comunicación acaban orientando formas sociales de vivir y

pensar. Es posible que el meme adquiera aprendizajes en las respuestas que dan

sectores que denuncian la naturalización de mensajes contrarios al respeto de

mínimos de convivencia. No obstante, el artículo sostiene que el problema no

radica en la aparición de este tipo de herramientas, sino en el anquilosamiento

de perspectivas que enfoquen las evoluciones y transformaciones de lo público,

más allá de los formalismos del sistema democrático.

En este

sentido, Salazar y Flores (2020) y Rodríguez y Torres (2019), señalan que no

hay suficientes investigaciones sobre las dinámicas que, por ejemplo, se

generan en plataformas digitales cuando se hace apología del crimen y la

ilegalidad, y que se deberían alentar desde entidades estales y centros de

investigación sobre este fenómeno. Esta necesidad parte de un cambio de visión

en el enfoque de la concepción de lo público, en donde se comprenda que las

plataformas digitales no son una simple herramienta, sino que han entrado para

ser nuevos educadores y formadores de las reglas que rigen el orden social. Y

en el caso de los memes, su proliferación se ha instalado como una unidad de

compresión y de geometrización de las emociones primarias de la sociedad.

Mientras

se siga alentando la nostalgia de los viejos relatos políticos e insistiendo en

mantener el dejar hacer, dejar pasar, propio de la visión de corto plazo de las

élites, los entornos comunicativos seguirán empoderándose, aun con los

esfuerzos que se hacen desde proyectos locales que resisten con procesos de

educación popular y comunicación comunitaria. Al final, los relatos que

combinan machismo, xenofobia y narcocultura en un entorno de cogobernanza con las reglas formales del régimen político y

el sistema económico, terminan en un acuerdo denominado por Gillingham y Smith

(2014) como una dictablanda, entendida como un acuerdo de corporativismo

legal-ilegal que se dota de elementos autoritarios para controlar a la

población y repartir territorios con la criminalidad y los prejuicios sociales.

La imposición de estos modelos se ve favorecida por interpretaciones

causalistas, y orientaciones en políticas públicas que atacan lo urgente y no

lo necesario. Valenzuela (2014), refuerza esta preocupación, señalando que:

Frente a estas premisas, emerge la segunda dimensión del miedo

derivativo, que alude a la interiorización por parte del individuo de la certeza

de su indefensión ante la exposición al evento de violencia: las personas

asumen que son vulnerables y que no tienen posibilidades de resistir. Sus

razones son contundentes, inobjetables, pues saben que no están en condiciones

de confrontar a poderosos grupos armados y organizados ni pueden confiar en las

instituciones del Estado a las cuales sabe cómplices o infiltradas por la

criminalidad. (p. 99)

Es

oportuno aclarar que no se trata de promover censuras o discursos

prohibicionistas, pues si bien la regulación es un tema importante no se puede

caer en el juego de coartar libertades como se intentó hacer con leyes que ya

fracasaron, como la ley SOPA (Stop Online Piracy

Act). Lo que se debe hacer es establecer estrategias para integrar equipos de

investigadores que analicen las dinámicas que se ejecutan en los entornos

digitales y de allí comenzar a promover procesos de alfabetización mediática,

habilidades transmedia, lectura crítica de los memes

como normalizadores de estereotipos y de valores anacrónicos. No se debe

olvidar que se asiste a una loable iniciativa en Latinoamérica, que tiene como

objetivo la formación de programadores, pero si son vistos únicamente como mano

de obra barata para las corporaciones o rastreadores de operaciones ilegales, se

estará perdiendo la oportunidad de repensar piezas comunicativas como los

memes, los videos cortos y las tendencias virales desde un modelo de gobernanza

digital, y con ello, contribuir a que se reestructuren y modernicen los debates

públicos que se deben fomentar (Jian et al., 2020).

Esta

oportunidad se podría rescatar aún, si se tiene como punto de partida la

incidencia de la pandemia en el fortalecimiento de las ágoras digitales. El

estudio de Zaami et al. (2020), ofrece pistas sobre

las rutas digitales que los narcos implementaron para reinventar su negocio y

adaptarse a condiciones de confinamiento y aislamiento social. La investigación

en este eje orientador ha sido interesante, pero todavía le falta incluir al

ciberespacio como una estructura de intercambios sociales, y no simplemente

como un instrumento para intereses de individuos y colectivos. Ello sin contar

que se aproximan otros retos asociados a la edición genética de seres humanos

con el CRISPR-Cas9, y que la capacidad de manipulación será objeto de

aprendizaje, y en donde será un reto identificar esas emergencias de narrativas

que surgen en lo cotidiano y terminan instalándose ante la ausencia y la

precariedad de la democracia participativa.

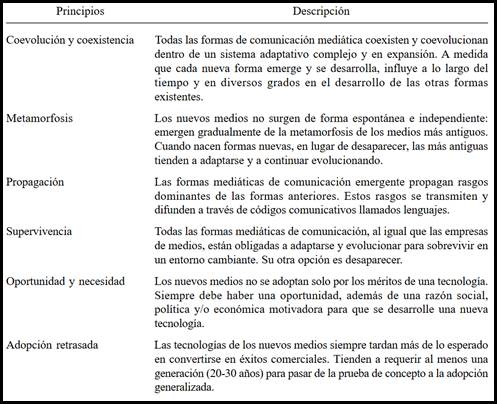

Desde

esta perspectiva, Scolari (2022), tiene una visión

menos denunciante del ciberespacio y sin entrar en apologías, plantea

comprender sus evoluciones y trasformaciones, para entender también los cambios

de la sociedad, entre los que se cuenta, para el objetivo de este artículo, la

adaptabilidad de la ilegalidad a una revolución que inicia un camino de

innovaciones y descubrimientos tecnológicos en el siglo XXI (Hermida &

Santos, 2023). Estos cambios son comprendidos desde la categoría de mediamorfosis y unos principios (Tabla 2), que vale la pena

indagar cómo han sido asumidos, en especial cuando se refieren a supervivencia,

oportunidad y necesidad. La pregunta en la que se insiste es: ¿existen actores

de la sociedad civil que más allá del interés económico o el voluntarismo

comunitario, estén dispuestos a trabajar en las narrativas que fundamentan los

tránsitos que hacen los individuos y colectivos por las instituciones y actos

que organizan su vida diaria?

Los seis principios fundamentales de la mediamorfosis

Nota. Fidler, 1997, p. 29, citado por Scolari, 2022.

Esta

propuesta de teoría-acción revalida cómo los memes inciden en la percepción del

migrante, las reivindicaciones de equidad de género y el ascenso de la

criminalidad. Estas relaciones están presentes en investigaciones académicas,

pero ocupan un lugar secundario porque todavía se ven como estudios

superficiales o, en el mejor de los casos, indagación exótica, al no estar

ubicados en el esquema de la ciencia positivista. Esta visión despectiva

favorece a los empresarios de las redes sociales y a los grupos de presión que

sí han entendido el poder de estos mecanismos, de incidir en decisiones de

carácter público tan importantes como elecciones, políticas públicas o

convivencia en comunidad.

Por

ejemplo, en la risa que genera la migración de venezolanos se va auscultando la

profunda ignorancia que se tiene frente a la relación entre naciones, y la

condena de una Latinoamérica con índices incipientes de movilidad social. En la

burla a la equidad de género, se invisibilizan familias disfuncionales, historias

de dolor e injusticias cometidas por hombres hacia mujeres, que van desde la

violencia física pasando por la violencia estructural hasta la violencia

económica. Y en el caso de Pablo Escobar se ha instituido la desconfianza hacia

las instituciones, el todo vale, el fin justifica los medios, y en los jóvenes,

una generación cada vez más escéptica de la educación como modelo para los

consensos fundamentales (hoy vista más como un instrumento para ganar

reputación económica y fomentar prácticas de arribismo social). Este tipo de

acciones, naturalizadas en memes que son complejos de detener por su

viralización y ausencia de responsabilidad intelectual (pocos asumen la autoría

de una imagen), derivan en populismos, líderes que deciden temas económicos basados

en sus intuiciones y un sistema cultural que clama por modelos autoritarios y

retardatarios.

En este

contexto, el enfoque de trabajo que se limita a las simples expresiones de

repudio, contrario a erradicar el fenómeno memético,

lo ha alentado de una manera desmesurada, hasta convertirse en una empresa

transnacional y un modelo cultural que tiene un poder de generalización y

simplificación de las realidades y sus interacciones. Por supuesto que, en

algunos casos, ha derivado en expresiones de movilización social y denuncia,

pero en otros se van generalizando relatos que, sin mediación y pedagogía,

pueden terminar exacerbando pasiones y generando tragedias.

Aunque

corra el riesgo de quedar en el cliché, se necesita de la escuela como primera

instancia de educación bajo estos lenguajes (reforzando que debe evitar verse

como una estrategia peculiar y mirada de reojo). Al respecto, se destacan

experiencias educativas en la que, por ejemplo, una docente en Chile enseñó a

sus estudiantes el libro Cien años de soledad

a través de una historia narrada por memes (Europress,

2016), o de experiencias de ferias científicas en las que sin perder la

metodología que explica fenómenos del universo, se atrae al público con el

poder simbólico de estas manifestaciones, y con ello, se motiva el acceso a

otro tipo de conocimientos.

Para

concluir, diseños metodológicos como el análisis estructural prospectivo

contribuyen a esbozar las relaciones que se establecen entre actores, discursos

y estrategias, que no deben ser vistas como un insumo necesario para

tipificaciones judiciales, sino como la posibilidad de establecerse como un

sistema de alertas tempranas que anticipen los escenarios en los que los

discursos antidemocráticos buscan asentarse con la aceptación tácita de ciberusuarios. Este tipo de indagaciones no solucionan de

manera radical el problema, pero pueden influir en el diseño de políticas

públicas que atiendan las fragilidades políticas, las emergencias sociales y

los desafíos del mundo digital. De manera autocrítica, la investigación asume

sus limitaciones ante el desconocimiento de metodologías que puedan hacer

frente a reflexiones sobre el uso de grupos de WhatsApp (Chagas & Da-Costa,

2023), en donde el terreno de lo privado es complejo de estandarizar, y en donde

los memes transcurren aparentemente inocentes e inmediatistas, pero en el fondo

imponen concepciones que refuerzan ideologías extremistas.

Conclusiones

Los

resultados de la investigación exponen tres dilemas que no son sencillos de

resolver. El primero, derivado de la necesidad de regular los contenidos, que

además de concebirse como un atentado a la libertad de expresión, sería

ingenuo, pues estas comunidades de sentido saben mimetizarse y expresar desde

el anonimato las más rancias ideas de odio y deslegitimación a partir de

políticas identitarias sectarias (Stall et al.,

2021). El segundo, frente a la idea de la cultura de la cancelación (Ferreira,

2023), en la que distintas comunidades apelan al argumento de una «generación

de cristal» que es hipersensible a ser autocrítica de sus defectos y

contradicciones (Grimson, 2020), quedando en peligro

el recurso del humor como válvula de escape a las crisis sociales; y, el

tercero, la manera de generar procesos pedagógicos en los que se brinde

información sobre las implicaciones de ser migrante, las consecuencias de los

discursos machistas en las brechas de género y los problemas de la narcocultura

de asentar el dinero y el riesgo como vías legítimas para imponer orden social.

La

propuesta se orienta a repensar el rol secundario que se le

asigna a los memes como elementos persuasivos en las idiosincrasias locales,

nacionales y globales (Rowan, 2015). De esta manera se propone la necesidad de

potenciar la deliberación desde la esfera pública, con la participación de actores

de la sociedad civil. Si bien el diagnóstico de los memes teje algunas

relaciones para entender las condiciones del mundo digital, no hay una

diferencia sustancial con lo que suele discutirse en los espacios presenciales.

Esto supone un peligro para los encargados de dirigir las políticas públicas y

los investigadores académicos, pues llegarían a ser reemplazados con esquemas

reduccionistas de análisis de la realidad, y bajo el paraguas de la libertad de

expresión, darían paso a una anarquía de expresiones meméticas en donde la

única mediación sería la espectacularización de las

coyunturas sociopolíticas o la caricaturización al límite de las crisis

sociales.

Ello

supone un riesgo, ya que quedan estandarizadas explicaciones oficiales que se

limitan a la visión jurídica y de seguridad informática, mientras los memes

adquieren poder en los modos de utilizar el ciberespacio para sumar experiencia

en el control de los relatos (Stanusch, 2024), y se

imponen para incidir en la toma de decisiones trascendentales como las

disposiciones gubernamentales frente a la migración, la equidad de género y la

narcocultura.

Este

fenómeno ya se observa en los noticieros cuando presentan como fuente

informativa a los memes, o los mismos narcos se sienten orgullosos de ser tomados

como referencia en la cultura popular. Sin embargo, no se puede extrapolar el

argumento, pues como se ha planteado en el texto, algunas expresiones meméticas

sirven para denunciar, motivar sensibilizaciones y llamar la atención de la

opinión pública frente a temas como el medioambiente, los abusos de poder o las

injusticias a sectores vulnerables.

En otras

palabras, ese recurso lingüístico activa referentes que son reconocidos como

inteligibles y alusivos a mundos imaginados y soñados. No obstante, son

recursos que todavía necesitan de herramientas de análisis (como la observación

detenida y contextualizada del acontecimiento), y de una mirada atenta de parte

de los investigadores (Malmvig, 2023).

El reto

de esta línea de investigación continúa en la consolidación de procesos de

alfabetización memética y pedagogías del humor, en la que aprender a reírse de

otros y de sí mismo pueda ser parte de las representaciones sociales que

orientan nuestra comprensión de la realidad, sin que ello signifique vulnerar

derechos fundamentales o banalizar el poder de la comunicación viral en la

naturalización de la violencia (Bárcenas, 2023). Es indispensable que, desde

las escuelas, las familias, las instituciones estatales y las organizaciones

privadas unan esfuerzos para promover la tolerancia a la diferencia en la

diversidad de posturas y relatos que expliquen la xenofobia, el machismo y la

narcocultura. Descuidar estas problemáticas o tratarlas con permisividad han

generado ideas erráticas y caricaturizaciones que a la lo largo de la historia

han demostrado que conducen a genocidios, autoritarismos, totalitarismos y

populismos.

Los autores declaran que no existe ningún tipo de conflicto de

intereses.

Responsabilidad

ética

Se

declara que se ha seguido un uso responsable de datos, fuentes y citas en la

investigación.

Contribución

de autoría

JAWT:

investigación, adquisición de fondos, administración de proyectos, supervisión,

redacción (revisión y edición).

ACCC: curación de datos, análisis formal, metodología, software, visualización.

MESL: conceptualización, recursos, validación, escritura (borrador

original).

Financiamiento

El estudio ha sido realizado con financiamiento propio de los autores.

Agradecimientos

Los

autores firmantes agradecen a la Institución Universitaria Politécnico

Grancolombiano.

Declaración

sobre el uso de LLM (Large Language Model)

Este

artículo no ha utilizado para su redacción textos provenientes de LLM (como

ChatGPT u otros).

Referencias

Alonso-Ferreiro, A., & Gewerc, A. (2018).

Alfabetización mediática en la escuela primaria. Estudio de caso en Galicia. Revista Complutense de Educación, 29(2), 407-422. https://doi.org/10.5209/RCED.52698

Amossy,

R., & Pierrot, A. H. (2020). Estereotipos

y clichés. Eudeba.

Andrade, L. (2014). Meme de macho: humor masculista, estereótipo e cenografia. Palimpsesto.

Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da

UERJ, 13(19), 353-366. https://www.epublicacoes.uerj.br/palimpsesto/article/view/34934

Antón, A. del P. (2020). Los memes: comunicación y

cultura política para una ciudadanía digital centennials. Revista Conrado,

16(75), 159-167.

Arailopoulos,

V., Koutlis, C., Papadopoulos, S., & Petrantonakis, P. (2024). PolyMeme: FineGrained internet

meme sensing. Sensors, 24(17), 5456. https://doi.org/10.3390/s24175456

Aranda, F. J. (2024). Memes as

symbols of hate speech: The influence of graphic humour on freedom of

expression and politics. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review

Revista Internacional De Cultura Visual,

16(2), 241-253. https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5222

Arteaga-Barba, M., Escamilla, K. G. L., Sánchez, K.

M., León, J. R. P., Guzmán-Díaz, G., & Herrera, J. C. (2021). Aproximación

socio-histórica y psicoanalítica del machismo y sexismo. Boletín científico de la escuela superior Atotonilco de tula, 8(15), 45-50. https://doi.org/10.29057/esat.v8i15.6305

Barandica,

M. (2020). Migrantes venezolanos en Colombia, entre la xenofobia y aporofobia;

una aproximación al reforzamiento mediático del mensaje de exclusión”. Latitude, 2(13), 119-128. https://doi.org/10.55946/latitude.v2i13.100

Bárcenas, K. (2023). Mitologías feministas y de la

disidencia sexual: deformar sentidos y despolitizar por medio del humor. Comunicación y sociedad. https://doi.org/10.32870/cys.v2023.8452

Benjumea, C. (2015). La calidad de la investigación

cualitativa: de evaluarla a lograrla. Texto

& Contexto-Enfermagem, 24, 883-890. https://doi.org/10.1590/0104-070720150001150015

Bolívar, A., & Fontaines-Ruiz,

T. (2021). El meme como replicador de la xenofobia. Una perspectiva

interaccional y crítica. Revista da

ABRALIN, 51-77. https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1987

Castiblanco, A. F., & Wilches, J. A. (2022). El

meme como ágora digital del lenguaje político contemporáneo. El caso del

movimiento 21N y 11S en Colombia. Bitácora

Urbano Territorial, 32(III), 123-136. https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n3.102368

Chagas, V., & Da-Costa, G. (2023). «WhatsApp and

transparency: an analysis on the effects of digital platforms’ opacity in

political communication research agendas in Brazil». Profesional

de la información, 32(2). https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.23

Chaparro, L., & Alfonso, H. (2020). Impactos de la

COVID-19 en la violencia contra las mujeres. El caso de Bogotá (Colombia). Nova, 18(35), 115-119. https://doi.org/10.22490/24629448.4195 Cicua, A.

C., & Calderón, P. F. (2023). Los

memes dentro de las luchas de violencia de género: limitantes del humor y la

reflexión. Punto de vista, 14(21), 81-98. https://doi.org/10.15765/pdv.v14i21.4050

Collado-Campos, A. N. (2023). Capítulo 5. Polifonías

de la memesfera feminista: entre el carnaval, la tecnopolítica y la contrahegemonía. Fanpages de feminismo geek en Facebook. Espejo de Monografías de Comunicación Social, (16), 127-156. https://doi.org/10.52495/c5.emcs.16.cyg1

Cover, R. (2022). Digital

hostility, subjectivity and ethics: theorising the disruption of identity in

instances of mass online abuse and hate speech. Convergence, 29(2),

308-321. https://doi.org/10.1177/13548565221122908

Cuichán-Arias,

A., & Plaza-Trujillo, E. (2020). Memes, interfaces y acto comunicativo. En

N. Medranda-Morales & N. Valbuena-Bedoya (coords), Comunicación y ciudad: lenguajes, actores y relatos (pp. 163-179).

Editorial Abya-Yala.

Dawkins, R. (1990). El gen

egoísta. Editoria Bruño.

Drakett, J., Rickett, B., Day,

K., & Milnes, K. (2018). Old jokes, new media - Online sexism and

constructions of gender in Internet memes. Feminism &

Psychology, 28(1), 109127. https://doi.org/10.1177/0959353517727560

El Tiempo. (2021, 2 de agosto). Los errores de producción cometidos en ‘Pablo Escobar: el patrón del

mal’. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/cultura/gente/pablo-escobarerrores-de-produccion-en-el-patron-del-mal-60772

Europapress.

(2016, 9 de junio). ‘100 años de soledad’ en memes, la tarea de una profesora

chilena. https://acortar.link/YVKnHL

Ferreira, A. (2023). Cancel culture and its effects onfreedom of

speech: an analysis with a focus on the entertainment industry [Tesis de

Maestría]. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do

Porto. http://hdl.handle.net/10400.22/24631

Fidler, R. (1997). Mediamorphosis: Understanding new media.

SAGE Publications.

Fraticelli,

D. (2022). Los Memes en pandemia: una discusión sobre sus modos de estudio. Anais de Resumos

Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em

Midiatização e Processos Sociais, 1(5).

https://acortar.link/lRhiZ.

Gagnier, C. M. (2011). On

privacy: liberty in the digital revolution. J. High Tech.

L., 11, 229.

García-González, L. A., & Bailey-Guedes, O. B.

(2020). Memes de Internet y violencia de género a partir de la protesta

feminista #UnVioladorEnTuCamino. Virtualis, 11(21),

109-136.

Gillingham, P., & Smith,

B. (Eds.). (2014). Dictablanda: Politics,

work, and culture in Mexico, 1938-1968. Duke

University Press.

Grimson, A. (2020). Los

límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad. Siglo XXI Editores.

Hermida, P., & Santos, E.

(2023). Detecting hate speech in memes: a review. Artificial Intelligence Review, 56(11),

12833-12851. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10459-7

Hernández, M. (2020). Ni michismi

ni fiminismi, la influencia de los memes y la

remezcla en el discurso contrahegemónico de los feminismos en el 8M. En F.

Sierra Caballero, D. Montero Sánchez, & J. Candón-Mena,

(coords.), Ciberactivismo, libertad y

Derechos Humanos. Retos de la democracia informativa. XI Congreso Internacional

ULEPICC (pp. 185-208). ULEPICC.

Hernández, M., Sola-Morales, S., &

Benítez-Eyzaguirre, L. (2022). Humor contra las violencias: Los memes como

estrategia de los feminismos. En G. A. Corona-León, & J. S.d. Oliveira

(Eds.), La transversalidad de la

investigación en comunicación (pp. 773-798). Dykinson S. L.

Humaini, & Satyo, N.

(2024). Meme symbolization in new media as a representation of political

communication in The Digital Space. JILPR

- Journal Indonesia Law and Policy Review, 5(2), 367-376. https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i2.223

Infobae. (2023, 9 de marzo). La razón por la que es incorrecto usar el término feminazi.

https://www.infobae.com/mexico/2023/03/09/la-razon-por-la-que-es-incorrecto-usar-eltermino-feminazi/

Jenkins, E. (2014). The modes

of visual rhetoric: Circulating memes as expressions. Quarterly Journal of Speech, 100(4),

442-466. https://doi.org/10.1080/00335630.2014.989258

Jian, J., Chen, S., Luo, X.,

Lee, T., & Yu, X. (2020). Organized cyber-racketeering: exploring the role

of internet technology in organized cybercrime syndicates using a grounded

theory approach. Transactions on

Engineering Management, 69(6), 3726-3738. https://doi.org/10.1109/tem.2020.3002784

Jiménez-Sánchez, Á., Vayas-Ruiz, E., Amancha, C.,

& Endara, F. (2021). Google imágenes, profesiones, género y sexualidad. GIGAPP Estudios Working Papers, 8(204), 207-223. https://acortar.link/CmMSZ6

Johnson, D. (2007). Mapping

the meme: a geographical approach to materialist rhetorical criticism. Communication and Critical/Cultural Studies,

4(1), 27-50. https://doi.org/10.1080/14791420601138286

Juárez, K. (2022). El meme digital como herramienta política en México. Cuicuilco revista de Ciencias Antropológicas,

85, 215-238.

León, A., & Villaplana-Ruiz, V. (2022). Transfeminidad viral en la cultura red: memes, videoclips

en la construcción social de la narcoestética buchona

y choni. En A. León & VillapanaRuiz, #NetNarcocultura.

Estudios de género y Juventud en la sociedad red. Historia, discursos culturales

y tendencias de consumo, (pp. 169-181). Institut

de la Comunicació, Universitat Autònoma

de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/259683

Lissack, M. R. (2004). The

redefinition of memes: ascribing meaning to an empty cliché. Journal of memetics-evolutionary models of

information transmission, 8(8),

48-65.

López, V. (2023). Obsesión por

Pablo Escobar: el género de narcos se expande globalmente. https://latinamericanpost.com/es/vida/entretenimiento-es/obsesin-por-pablo-escobar-elgnero-de-narcos-se-expande-globalmente/

Malmvig, H. (2023).

Jesting international politics: The productive power and limitations of

humorous practices in an age of entertainment politics. Review of International Studies, 49(3), 513-534. https://doi.org/10.1017/S0260210522000341

Mijangos-Fuentes, K., & Santillán-García, A.

(2023). Construcción del conocimiento hacia la investigación: cibercultura

mediatizada por memes. Index de

Enfermería, 32(1), e12684. https://dx.doi.org/10.58807/indexenferm20232971

Mila-Maldonado, A., & López-Díaz, I. (2024).

Seguridad, migración y satisfacción con la democracia en América Latina: el

caso de los países andinos. RIPS: Revista

de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 23(1). https://doi.org/10.15304/rips.23.1.9868

Mukhtar, S., Ayyaz, Q., Khan,

S., Bhopali, A. M., Sajid, M., & Babbar, A. (2024). Memes in the digital

age: a sociolinguistic examination of cultural expressions and communicative

practices across border. Educational

Administration: Theory and Practice, 30(6),

14431455. https://kuey.net/index.php/kuey/article/view/5520

Pardo, D. (2020). Coronavirus / «Vamos a terminar en

la calle y con hambre»: cómo cambió la vida de los migrantes venezolanos en

Colombia por la pandemia. BBC Mundo.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52029659

Piñeiro-Otero, T., & Martínez-Rolán,

X. (2016). Los memes en el activismo feminista en la Red. #ViajoSola

como ejemplo de movilización transnacional. Cuadernos.Info, (39), 17-37. http://dx.doi.org/10.7764/cdi.39.1040

Pochintesta, P., & Baglione, M. (2023). Imágenes

sobre la vejez y el envejecimiento en los memes de Internet. Perspectivas de la Comunicación, 16(2). https://doi.org/10.56754/07184867.2023.3385

Rincón, O., & Andrade, X. (2022). Pablo: El Pop Star. En V. Villaplana-Ruiz & A. León (eds.), #NetNarcocultura.

Estudios de género y juventud en la sociedad red. Historia, discursos

culturales y tendencias de consumo (pp. 111-126). https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2022/267118/ebookInCom_24bp111.pdf

Rodríguez, D., & Torres, M. (2019).

Ciberdelincuencia y narcotráfico en Estados Unidos: una aproximación al uso de

las tecnologías de la información en el tráfico de drogas. Investigación en Seguridad, 14(1), 45-56. https://revistas.um.es/rips/article/view/366731

Rowan, J. (2015). Memes:

Inteligencia idiota, política rara y folclore digital (Vol. 6). Capitán

swing libros.

Salamanca, M. E. (2021). Narrativas de la sexualidad

en redes sociales (Facebook) durante la pandemia del COVID-19 en Colombia,

expresadas mediante piezas comunicativas de imagen fija (memes). Esfera, 11, 5-28.

Salazar, F., & Flores, J. (2020).

Ciberdelincuencia y narcotráfico en Chile: el uso de las tecnologías de la

información y la comunicación en el tráfico de drogas. Revista de Estudios en Seguridad y Defensa, 23(1), 23-34. https://revistas.unlp.edu.ar/RESyD/article/view/8832

Saldívar, A., & Rubio de los Santos, M. (2022).

Del fotoperiodismo al meme. Visualidades, gestos y política en Internet. Revista De Arte Ibero Nierika,

(22), 143-175. https://doi.org/

10.48102/nierika.vi21.73

Schmid, U. (2023). Humorous

hate speech on social media: A mixed-methods investigation of users’

perceptions and processing of hateful memes. New Media & Society, 27(3),

15881606. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14614448231198169

Scolari,

C. (2022). Evolución de los medios: mapa de una disciplina en construcción. Una

revisión. Profesional de la Información,

31(2). https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.17

Sola-Morales, S. (2020). Humor en tiempos de pandemia.

Análisis de memes digitales sobre el coronavirus. ZER: Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio

Ikasketen Aldizkaria, 25(49). https://doi.org/10.1387/zer.21817

Sola-Morales, S., Conde, M., Arencón-Beltrán, S.,

& Caballero, F. S. (2022). Mitos e imaginarios del activismo digital feminista.

Análisis de memes de la cibercampaña #FuckGenderRoles. Teknokultura: Revista

de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 19(1), 43-54. https://doi.org/10.5209/tekn.76690

Stall, H., Prasad, H., Foran,

D., & GNET (Global Network on Extremism & Technology). (2021). Can the

right meme? (and how?): A comparative analysis of three online reactionary meme

subcultures. Global Network of Extremism

&Technology (GNET).

Stanusch, N. (2024). Imgur,

image macros, and algorithms: memes as imaginary issue spaces of users’

encounters with algorithmic recommendations. Information, Communication & Society, 1-22. https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2420026

Valenzuela, J. (2014). Narcocultura, violencia y

ciencias socioantropológicas. Desacatos. Revista De

Ciencias Sociales, 38, 95-102. https://doi.org/10.29340/38.273

Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato,

J., Huang, P-S., Cheng, M., Glaese, M., Balle, B., Kasirzadeh, A.,

Kenton, Z., Brown, S., Hawkins, W., Stepleton, T.,

Biles, C., Birhane, A., Haas, J., Rimell,

L, Hendricks, L. A., Isaac, W., Legassick, S.,

Irving, G., & Gabriel, I. (2021). Ethical

and social risks of harm from Language Models. https://arxiv.org/pdf/2112.04359

Winckler, G. (2019). Internet Memes: Una relación

visual contemporánea. ASRI - Arte y

Sociedad. Revista de Investigación, 17,

1-11. https://www.eumed.net/rev/asri/17/internetmemes.html

Zaami,

S., Marinelli, E., & Varì, M. (2020). New trends of

substance abuse during COVID-19 pandemic: An international perspective. Frontiers in Psychiatry, 11, 700. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00700

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano,

Colombia.

Doctor Cum Laude

en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Especialista en

Gestión de Ciudad y Territorio de la Universidad Externado de Colombia.

Politólogo y magíster en Estudios Políticos por la Universidad Nacional de

Colombia. Comunicador social y periodista por la Universidad Central. En la

actualidad es coordinador de investigación de la Facultad de Negocios, Gestión

y Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano y catedrático de la maestría en

Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4425-9394

Autor corresponsal: jwilches@poligran.edu.co

Angie Carolina Cicua Castro

Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

Colombia.

Comunicadora Social y Periodista por la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es asistente

académica-investigativa de la maestría en Investigación Social

Interdisciplinaria. Miembro del grupo Representación, Discurso y Poder de la Universidad

Distrital, y líder de publicidad de la Coral Tenuto.

Experiencia con organizaciones como Fundación Bolívar Davivienda e

investigadores particulares.

ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1201-6450

Mario Esteban Salamanca López

Secretaría de Educación del Distrito Capital,

Colombia.

Licenciado en Ciencias Sociales y magíster en

Investigación Social Interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco

José de Caldas, con orientación hacia las humanidades digitales y las ciencias

sociales computacionales. Actualmente es docente de la Secretaría de Educación

del Distrito Capital. Intereses actuales de investigación: Archeogaming,

SIG’s aplicados a la arqueología, programación,

herramientas para investigación en humanidades digitales, posthumanismo,

subjetividad, lenguaje e interpretación sociocultural, lenguajes de

programación y análisis semiótico, visualización de datos, big data.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0496-6702

mario.salamanca917@educacionbogota.gov.co

© Los autores. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC - BY 4.0).